Святки начинаются 6 января в Рождественский Сочельник и длятся до Крещения 19 января.

На Руси всегда являлись главным, самым веселым зимним праздником, посвященным языческому богу Святовиту.

Две недели Святок относятся к отдыху и веселью.

Читайте также: Гадания на Святки в 2019 году: с зеркалами на суженого, на будущее. Святочные гадания

Святки на Руси история и традиции

Все двенадцать дней праздника никто не брался за работу по вечерам, опасаясь беды. Этот запрет касался абсолютно всех. Считалось, что Бог накажет того, кто продолжает работать в святки.

Если кто-то осмеливался шить одежду или плести лапти, то у них от гнева Божьего мог стать скот кривым, а то и вовсе слепым. А тот, кто игнорировал праздники и продолжал изготавливать предметы быта — грозил оставить скотину без приплода. Тем кто нарушал данный запрет — все деревенское сообщество выказывало сильное неодобрение.

Следующие семь святочных дней считались временем бесов — разгулом для всякой нечисти. Люди полагали, что в этот момент души тех, кто умер — возвращаются, нечистая сила начинает потехи, а ведьмы устраивают шабаш. Согласно поверьям, Бог открыл адовы врата для того, чтобы различная нечисть — бесы и черти, получили возможность отпраздновать великое Рождество.

Главным отличительным знаком Святок всегда были заклинания на весь год и гадания о будущем, чтобы узнать о предстоящем урожае. Цель обрядов также состояла и в общении с духами, так как искренне считалось, что благополучие в мире мертвых — для народа означало счастье в мире живых. По поверьям, нечисть проникала в мир живых. Для того, чтобы от нее защититься, люди на окнах и дверях рисовали кресты.

Традиционно, в самые первые дни праздника,

необходимо было посещать родных, знакомых, близких и друзей. Нужно было всем дарить подарки, так как этот ритуал — своего рода память о подношениях, которые когда-то были поднесены волхвами.

В Святки обязательно нужно было

вспомнить убогих, больных, бедных и любых нуждающихся людей. Необходимо было навещать разные приюты, детские дома и дома престарелых, а также больницы и тюрьмы.

В прошлые времена, в эти праздники тюрьмы посещали тайно переодетые в простых людей цари, для того, чтобы подать милостыню осужденным.

Верующие должны были обязательно посещать богослужения для прославления Господа, который отправил Иисуса Христа на Землю. Во время праздников каждый уважающий себя христианин обязан был отслужить в церкви хотя бы одну службу.

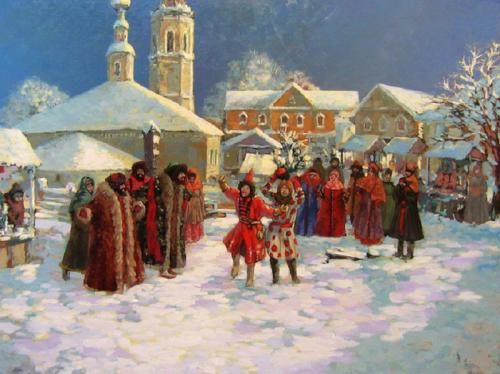

Святки на Руси, как проходят празднования

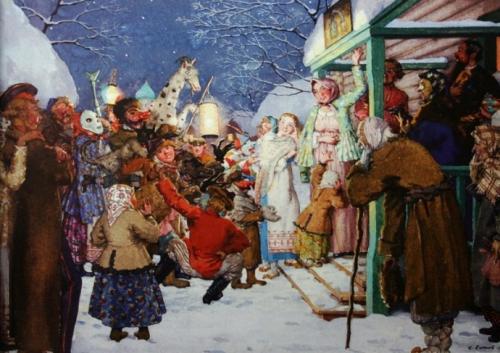

Православные проводят один из главных обрядов праздничного периода — Святочные колядования, который включает в себя пение благостных песен — колядок, славящих Спасителя и Рождество.

Целью колядования считалось пожелать всем благосостояния, хорошего урожая и максимального достатка.

Из домов в дома ходили колядующие небольшими группами, как правило детвора, переодетая или ряженая в образы разных животных, кикимор или даже бесов.

Ряженая детвора пела поздравительные колядки, плясала, веселила хозяев, а по окончании требовала угощения, после которых снова плясала, теперь уже в знак благодарности за полученные дары.

А каждая хорошая хозяйка считала своим прямым обязательством одарить ряженых выпечкой, конфетами и другими сладостями. Было принято считать, что от угощения и подарков колядующих напрямую зависел достаток в будущем году.

В ночь на Коляду разжигали костры, которые горели все 12 дней. С высокой горы было принято пускать вниз горящее колесо, которое символизировало уходящий год со всеми его неприятностями и невзгодами.

В домах отгадывала загадки, пела песни и плясала ряженая молодежь, главной задачей которой являлось приманить удачу и избежать неурожая. Многие песни исполнялись под действия, которые изображали земледельческие работы.

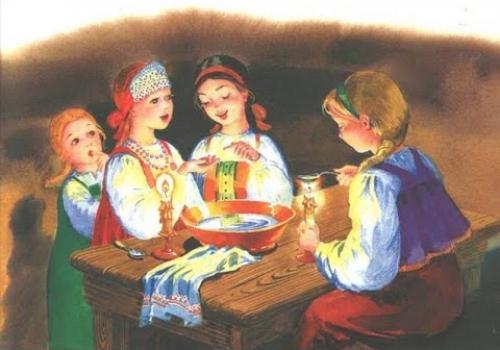

В праздники девушки по обыкновению гадали на будущего мужа и на ожидающую их судьбу. Для этого они горстями кидали снег, и по его звуку определяли характер своего суженого. Могли определить возраст жениха, а также определяли его имя.

Святочные гадания проходили две недели, но самыми значимыми гаданиями считались те, которые приходились в ночь перед Рождеством и в канун Крещения.

Особое место было отведено приметам, по которым пытались определить достаток в хозяйстве и угадать погоду в течение всего предстоящего года.

Угощения на Святки

У православных христиан святочные угощения

считалась больше символом праздника, чем насыщением. К столам подавались пироги и разные пряники, традиционная кутья, которая по обычаю состояла из зерна и меда. В домах побогаче люди могли себе позволить приготовление кутьи с добавлением орехов и даже изюма.

На столы подавался также узвар — популярный напиток, в состав которого входили мед и сухофрукты.

Традиционно в святочные праздники

пекли блины, которые являлись символом тепла, света и Солнца. Готовили разные печенья из пресного теста, которое называлось колядками.

Символом благосостояния и будущего удачного урожая считался жареный поросенок, которому люди особо отдавали свое предпочтение. Подавали поросенка на столы непосредственно в Рождество. В святочные праздники также употреблялись и остальные особые деликатесы из мяса: гуси, куры, дичь и баранина.

После того, как гуляния подходили к концу, 19 января все приходили к замершим водоемам и окунались в освященный прорубь крестообразной формы, украшенный разноцветными лентами и разными формами из дерева, для того, чтобы смыть и очиститься от всех своих грехов, от которых людей освобождало великое водосвятие на Крещение Господне — символ очищения и возвращения порядка.

Святки – это славянский народный праздник, который приходится на зимний период. Святочная неделя у православных христиан длится с 7 января по 19 января, начиная с Рождества Христова до Крещения Господня. Католический праздник приходится на период с 25 декабря до 6 января.

Содержание:

- История

- Традиции и обычаи

- Празднование

История

Отмечать это событие начали еще в древние времена. В VI веке имелось писание, гласящее о праздничных днях, когда не полагается справлять венчание и класть поклоны. В 567 году Второе Туронское собрание отмечает году дни от Рождества Христова до Богоявления праздничными.

В Римской империи нередко нарушался негласный закон о колядовании и гаданиях в этот период, не смотря на правила Вселенского собора. На Руси существовал даже закон, запрещающий старинные идолопоклоннические придания, разнообразные суеверные игрища и переодевание в наряды кумиров для подражания. Также на Руси во время Святок запрещалось устраивать грандиозные гулянья с песнями и плясками.

Традиции и обычаи

Не смотря на закон, люди праздновали Святки по-своему. В первый день праздника было принято навещать близких и родных, а также оказывать внимание бедным, обделенным и нищим. Многие семьи на Руси помогали обездоленным, подкармливая их. Посещали и детские дома, приюты, больницы. Даже цари, переодевшись в простолюдинов, навещали заключенных в тюрьмах и подавали милостыню на улице просящим.

Существовала традиция дарить подарки, пришедшая из язычества — она перекликалась с подношением даров Богам. Люди дарили подарки знакомым и друзьям, начиная от копеечных сувениров и заканчивая дорогостоящими презентами.

Ключевым моментом в праздновании Святок считалась семейная трапеза. Женщины вставали спозаранку, чтобы приготовить на стол и убраться в доме. Готовили различные кушанья: кутью, сладкие блины, печенье с орехами, сбитень, маковник, овсяный кисель. Стол накрывали на всех присутствующих, добавляя дополнительные приборы для умерших в прошедшем году родственников.

Завершением Святок была подготовка к Крещению. Рослые мужчины со всей деревне собирались вместе и отправлялись на водоемы. Они прорубали прорубь для предстоящего омовения. Обычно этим занимались в последние два дня Святок.

Празднование

Неизменным атрибутом Святок были гадания, когда собирались молодые девушки и узнавали свое будущее. Ритуалы были различные, в каждой деревеньке существовали свои правила гадания и собственные атрибуты, необходимые для проведения ритуала. Гадали в основном на женихов, желая узнать имя суженного, его возраст или внешность. Иногда гадали на дату замужества и число детей. Взрослые ограничивались приметами, по которым пытались определить достаток в семье в новом году.

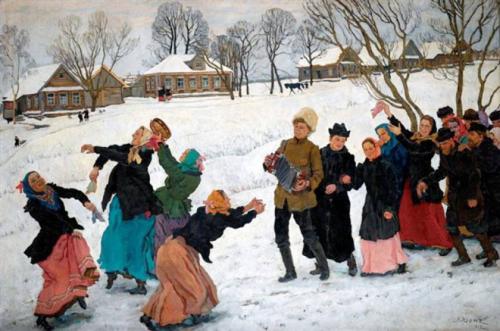

Обязательным элементом были и колядки, где резвилась молодежь. Парни и девушки наряжались в новую одежду, которую предварительно мастерили перед праздником. Днем ходили по улицам, горланя песни-колядки или исполняя церковные песнопения. Заглядывали и в соседние дома, где за исполненные песни получали угощения от гостеприимных хозяев. Во время Святок на Руси ходило поверье, что от подарков колядующим напрямую зависит благополучие семьи в наступившем году. Поэтому хозяева не скупились на угощения незваным гостям: давали сладости, домашние пироги, печенье, выпечку. С наступлением ночи организовывали посиделки, где рассказывали друг другу истории, играли на балалайке или гармони.

Были и другие развлечения во время Святок, например, переодевания. Женщины шили красивые сарафаны, мужчины подготавливали форму солдатов, начищали ботинки. В Рождественскую ночь начиналось великое переодевание – мужчины облачались в женскую одежду, а девушки в форму. Действо было актуально для поездки в соседние деревни, где можно было одурачить простоватых парней или завлечь романтичных особ. Зачастую девушкам в военной форме удавалось соблазнить доверчивых барышень из соседнего села и даже уговорить выйти замуж. Шутки заканчивались на следующий день, однако целый год молодёжь потом вспоминала свои достижения и успехи в переодевании во время Святок.

Одинокие женщины частенько сдавали свои избы для молодых парней и барышень, которые желают весело провести время во время гуляний. Чтобы подростки не беспредельничали, в такие домишки подсылали пожилых людей, задачей которых было следить за порядком. Но молодежь изворачивались, поила старших и устраивала веселье на полную, с песнями и плясками до утра.

Церковь никогда не одобряла подобные забавы, но запрещать было бесполезно. Она боролась с излишним весельем, напоминая о смирении в период между Рождеством Христовым и Крещением, но полностью искоренить народные гулянья не смогла.

Однако были и “хорошие” традиции – пост и субботники. Пост проходил в самом начале Святок, тогда было принято молиться всей семьей и готовить кутью, зерновую кашу, в качестве основного постного блюда для трапезы, зерно которой символизирует вечность. Субботники — это обычные смотрины для незамужних девушек и свободных юношей. Все, не обремененные браком молодые люди, собирались в одной избе. Там многие знакомились, заводили отношения и даже женились, после субботника.

Святым временем называли в Древней Руси святки. Шумные радостные многодневные гуляния на Рождество Христово условно делились на две части. Русские люди устраивали святые вечера с гаданием и веселыми колядками по дням с 7 по 14 января, которые являлись продолжением новогодних праздников. В оставшиеся дни до Крещения православные верующие продолжали веселиться, но их останавливали так называемые «страшные вечера», которые считались временем разгула злых сил.

Содержание статьи

- Что такое колядки и святки

- Зимние Святки 2023. Когда начинаются и заканчиваются

- История праздника. Как праздновали святки на Руси

- Обряды, христианские традиции и обычаи

- Приметы

- Картинки и поздравления со Святками

- Вопросы и ответы

Что такое колядки и святки

Если поискать в словарях значение слова «святки», то можно найти такое определение: они означают праздничные январские дни и происходят от слов «святой» и «святить». В гуляньях или колядках в ночь перед Рождеством участвуют чаще всего молодые люди, которые надевают нарядные красочные костюмы и ходят по домам. Колядующие поют веселые песни под окнами соседей и просят вкусное угощение или пару монеток.

Говорят, что в старинные времена, если ряженых не вознаграждали за их труд, они могли навредить хозяевам жилища.

Из года в год зимние святки проходят в одно и то же время. И 2023 не станет годом исключением: праздник начнется 6 января в Сочельник перед Рождеством Христовым (в момент появления первой звезды на ночном небосклоне), а закончится 17 января перед великим Крещением (после того как в православных храмах закончится освящение воды). Недаром в православном мире называют эти дни «праздник от звезды до воды». Дни между Рождеством и Крещением называются святочными.

Колядовать обычно начинали поздно вечером 6 января. Характер празднования: народные гуляния, которые продолжаются в течение 2-х дней и полностью завершаются 8 числа. Много лет назад на Руси их длительность была другая: колядование совпадало со Святками (период проведения святок: с 6 и до 17 января). Коляда 2023 закончится в субботу 8 января.

Православная церковь не признает гадания.

История праздника. Как праздновали святки на Руси

На Руси появилась традиция праздновать Святки еще в V веке. Святки – это православный праздник, который тесно связан с религиозными чествованиями Рождества. В давние времена в святочные дни по церковным уставам, не рекомендовалось вступать в брак, обряжаться в яркие одежды, выходить на улицу с песнями да плясками.

Служители христианской церкви долгое время были против гуляний, которые народ устраивал накануне Рождества, считая их устаревшими языческими традициями. По мнению истинных верующих, подобные обычаи чужды христианским. Мужчинам запрещалось надевать женские наряды, а всем колядующим – носить маски. Людям такие запреты были не понятны, и они участвовали в народных колядках на Рождество.

С течением времени смысл, который окутывал традиции язычников и был связан с рождественскими и новогодними календарно обрядовыми колядками, забылся. А Святки стали любимым временем, когда люди собираются вместе, загадывают желания и славят Всевышнего Господа за милосердие и Божью помощь.

Обряды, христианские традиции и обычаи

Во время святочной недели рушились сословные границы, люди были объединены общей радостью и благостным настроением. Много лет назад, до правления Петра Великого, у славян был старинный обычай разжигать накануне Рождества огромный костер, который считался атрибутом праздника. Цель и смысл обряда: костер был символом Вифлеемской звезды, и его горение поддерживали до Крещения.

Устраивать зимние колядки и принимать участие в народных играх – любимое развлечение в период святочных дней. В основном переодевалась в шуточные наряды собравшаяся вместе молодежь. Описание празднований: юноши и девушки надевали костюмы мифологических героев или зверей, наряжались в персонажей народных сказок. Главным действующим лицом гуляний был медведь. Колядующие напевали рождественские колядки, величали хозяев дома приятными словами, но иногда им угрожали, если соседи отказывались угощать их. Например, говорили такие слова: «Кто не даст нам свой пирог, его корова получит в рог».

Одной из самых любимых традиций в эти дни у детей было баловство. Подрастающее поколение собиралось небольшими группами и по-мелкому хулиганили. К примеру, дети могли разворошить аккуратно сложенные дрова в поленнице или заколотить какую-нибудь дверь.

Приметы

Ну и какой же православный праздник на Руси обходился без народных примет? Люди верили таким приметам на святки:

- Когда звездное небо и снежная погода на дворе – к урожайному году.

- В Святки нельзя выбираться охотникам на охоту – с ними может случиться что-то недоброе в лесу, причиной тому станет злой дух.

- В ночь с 13 января на 14 по направлению ветра определяли, какой будет наступивший год (зимние весенние приметы). Если ветер дул с юга, то год будет плодородным. Богатый урожай ягод и фруктов обещал восточный ветер. О засушливом лете рассказывал ветер, дующий с запада. Ну а если дуло с севера, то не быть лету жарким.

Картинки и поздравления со Святками

Вопросы и ответы

| Сколько длятся святки? |

| Существуют разная информация: по одной из версий святки длятся с 6-17 января, по другой Святки проходят во время от Рождества до Крещения (12 дней после Рождества). |

| Что значит колядовать? |

| Наряжаться в костюмы лесных зверей, мифологических персонажей, ходить по дворам и веселить народ. |

| Когда можно колядовать? |

| В календарные дни с 6 по 8 января включительно. |

| Чем заканчивались Святки? |

| После этих праздников наступало Великое Крещение. |

- Богослужения

- Святки Богословско-литургический словарь

- Святки Г.И. Шиманский

- Святки схиархим. Иоанн (Маслов)

- Можно ли в святки молиться за усопших? иеромонах Иов (Гумеров)

- Святки прот. Григорий Дьяченко

- Традиции

- Как христиане святки проводят, и как надо проводить их прот. Николай Успенский

- Как провести Святки? прот. Александр Ильяшенко

- Позволительно ли рядиться в святки? прот. Григорий Дьяченко

- О буйном веселье на святках и маслянице прп. Стефан Филейский

- Что нужно знать о гаданиях на святки? свящ. Георгий Максимов

- Художественная литература

- Святочные рассказы Н.С. Лесков

- Святочные рассказы В.И. Немирович-Данченко

- Дары волхвов О. Генри

- Чудесный доктор А. И. Куприн

- Стихи о Рождестве Христовом

Свя́тки (святые дни) – период от праздника Рождества Христова до Крещенского сочельника (7–17 января включительно). Они называются также святыми вечерами.

Святить период между Рождеством Христовым и Богоявлением Церковь начала с древних времен. Указанием на это могут служить 13 бесед св. Ефрема Сирина, произнесенных им от 25 декабря по 6 января, а также слова св. Амвросия Медиоланского и св. Григория Нисского.

Продолжительность Святок

Какова продолжительность Святок? Когда они начинаются и когда заканчиваются? На эти, казалось бы, простые вопросы в церковной литературе даются разные ответы. Фактически существует 4 (!) точки зрения на продолжительность Святок:

I. 7–17 января (11 дней). Эта точка зрения отражена на нашем сайте, часто такая продолжительность указывается в календарях как сплошной период, в течение которого нет постных дней. Такая точка зрения лишена недостатков: во все дни периода совершаются богослужения с праздничными особенностями, поста нет.

II. 8–19 января (12 дней). В литературе очень популярно утверждение о 12 дней продолжительности Святок; вероятно, это объясняется приверженностью символическому значению числа 12. В частности, известный литургист середины XX века Г. И. Шиманский указывает для Святок период от Собора Богородицы до Крещения Господня. Однако в такой точке зрения два изъяна 1) в Святки включается день строгого поста – Крещенский сочельник; 2) почему-то Крещение Господне включается в период Святок, тогда как равный ему по степени торжественности праздник Рождества Христова – нет.

III. 7–18 января (12 дней). Эта точка зрения отражается на некоторых электронных ресурсах (как правило, нерелигиозных). Эта точка зрения – фактически вариация предыдущей, имеет те же недостатки: в период Святок включается Крещенский Сочельник, а из двух Господских праздников один (Рождество Христово) считается, тогда как другой – нет.

IV. 7–19 января (13 дней). В этом случае Святками считается весь период от Рождества Христова до Богоявления, такую позиция отражена в книге схиархимандрита Иоанна (Маслова). (Впрочем, сам автор допускает ошибку: говорит о 12 днях Святок, хотя по факту указывает период в 13 дней). В таком подсчете только один недостаток: в Святки включается день строгого поста – Крещенский сочельник.

Три периода святок их богослужебные особенности

Хотя термин «святки» обозначает единый 11-тидневный период с 7 по 17 января (по новому стилю), его можно разделить на три временных отрезка на основании богослужебного содержания:

7–13 января – праздник Рождества Христова и его попразднства;

14 января – Обрезание Господне по плоти и святителя Василия Великого;

15–17 января – предпразднство Богоявления.

Богослужебные и уставные особенности всего периода Святок

- Пост в среду и пятницу отменяется;

- Коленопреклонение не совершается;

- Венчание брака не совершается;

- Октоих в седмичные дни не поется;

Святочные обычаи и традиции

С периодом Святок связаны следующие обычаи, расположим их в порядке от более нормальных и приемлемых к спорным и нецерковным:

Хождение в гости

Праздновать Рождество Христово, делиться друг с другом этой радостью, позволить себе определенное утешение после долгого поста – не только законный, и но вполне похвальный образ проведения этих дней. Господь в Пятикнижии повелевает: «Семь дней празднуй Господу Богу твоему, на месте, которое изберет Господь, Бог твой; ибо благословит тебя Господь, Бог твой, во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться» (Втор. 16:15). И хотя буквально это сказано о празднике Кущей, можно вполне распространить эти слова на праздничные периоды Церкви, в первую очередь на Светлую седмицу и на Святки.

Рождественские сценки, мероприятия в воскресных школах

Понятно, что различные постановки и рождественские сценки основаны на неканонических и подчас фантастических реалиях, все же определённый просветительский и благотворный эффект они имеют.

Колядование

Есть обычай ходить по домам и рассказывать различные рождественские колядки. При этом ходят как правило дети (под руководством и присмотром взрослых), поздравляют с Рождеством Христовым, поют песни и рассказывают стихотворения, а хозяева жилищ одаривают символическими угощениями. Здесь оценка должна быть взвешенной: есть колядки по содержанию вполне христианские, но немало и совершенно светских, в которых нет никакого религиозного смысла. В последнем случае колядование превращается в обычное попрошайничество и вряд ли может быть одобрено христианским сознанием.

Представления, гуляния

Есть обычай наряжаться в различные шутовские наряды и устраивать представления, гуляния. Эта практика является рудиментом языческих верований, согласно которым начало года считалось временем, когда у богов можно выпросить хороший урожай. Также важно, что в Древнем Риме и в Византии подобные мероприятия были связаны с празднованием январских календ. В России святочные гуляния были распространенными вплоть до XVIII века. Известно, что император Петр I сам любил эти гуляния и заставлял принимать в них участие своих приближенных. Однако во 2‑й половине XVIII века многие обычаи, связанные со святочными гуляниями, были запрещены. Причем причины запрета были не столько богословскими, сколько вызваны практической необходимостью: сами гуляния и связанные с ними разнузданность, анархия рассматривались как общественно опасные. Для нас особенно важно, что подобного рода действия запрещаются 61‑м и 62‑м правилами VI Вселенского Собора. Особенно обратим внимание на следующие слова: «Той же епитимии надлежит подвергати и тех, которые водят медведиц, или иных животных, на посмешище и на вред простейших, и, соединяя обман с безумием, произносят гадания о щастии, о судьбе, о родословии, и множество других подобных толков» (правило 61) и «Так называемые календы, вота, врумалиа, и народное сборище в первый день месяца марта, желаем совсем исторгнути из жития верных. Такожде и всенародныя женския плясания, великий вред и пагубу наносити могущия, равно и в честь богов, ложно так еллинами именуемых, мужеским или женским полом производимыя плясания и обряды, по некоему старинному и чуждому христианскаго жития обычаю совершаемые, отвергаем, и определяем: никакому мужу не одеватися в женскую одежду, ни жене в одежду мужу свойственную; не носити личин комических, или сатирических, или трагических» (правило 62).

Гадания

Распространен предосудительный обычай гаданий во время Святок о судьбе, о будущем супруге и пр. Понятно, что любые гадания являются языческими обычаями, связанными с волхованием и общением с нечистыми духами, потому ни в коем случае не приемлемы для христиан.

Цитаты о святках

«Дух Христов, – по замечанию святителя Филарета (Дроздова), – не враг благозаконных радостей»; в невинных играх и забавах отдыхает душа, истомленная: шумом суеты, поддерживается и питается чувство дружбы среди людей; с христианской точки зрения дозволительны игры и развлечения, которые не нарушают чистоты мыслей, чувств и слов, не оскорбляют слуха и очей, не унижают человеческого достоинства. Но нужно твердо помнить, что «где нега и роскошь, как учит св. Иоанн Златоуст, где пьянство и всякие забавы, там нет ничего твердого, а все шатко, непостоянно. Слушайте это вы, которые любите смотреть на пляшущих и тем растлеваете свое сердце».

В «святые дни» должно усиленнее стараться не отвлекать ума и сердца своего от святых помыслов, чувствований и деяний; а это обязывает каждого устранять себя от всякого шума буйного веселия. Не разгул и шумное мирское веселие делает праздник Христов радостным и приятным для нас, а утешающая душу, услаждающая и веселящая сердце благодать Божья, даруемая свыше лишь тем, которые удаляют себя от всего того, чем оскорбляется любовь Божья, что отвращает от нас благоволительный взор Отца Небесного, чем бесчестится святое и достопоклоняемое имя Христово, чем нарушается святость праздника».

Настольная книга священнослужителя

Славяне — наши предки в прошлые века много работали, но и умели отдыхать. Одним из любимых праздников у них были Святки. Они продолжались в течение почти двух недель между Рождеством и Крещением. Это были веселые дни, люди гадали, колядовали, пели песни, много танцевали, угощались традиционными яствами. Традиции этого замечательного праздника сохранились в некоторых русских селах и деревнях.

Когда начинается и заканчивается Святочная неделя

В 2023 г. начало Святок приходится на ночь с 6 на 7 января. Первый святочный вечер выпадает на 6 января — это фиксированная дата. Точное время наступления святок — появление первой вечерней звезды 6 января. Эта звезда символизирует Вифлеемскую звезду, указавшую путь волхвам к младенцу Христу.

Святки захватывают два зимних праздника – Рождество (7 января) и Старый Новый год или Васильев день (14 января), а заканчиваются ночью с 18 на 19 января (Крещенский сочельник).

Что за праздник святки

12 дней от Рождества до Крещения продолжаются Святки, иначе называемые «святыми» вечерами. В Рождество празднуется воплощение Бога, он стал человеком, положил начало спасению, рассеял тьму и хаос. Считалось, что небо (мир невидимый) приближается к земному (видимому). Это время волшебства, весёлое и страшное одновременно. Ведь невидимый мир – это не только ангелы и святые, но и призраки и злые духи. И хотя церковь запрещала святочные игры и гадания именно они составляют неповторимую атмосферу этих дней.

Итак, святая часть празднования – это всё что напоминает нам о самом событии Священной истории. Ведь рождение Христа, описанное в Евангелии, полно чудес. Одно из них – поклонение волхвов. Загадочные мудрецы-цари идут из неведомых стран востока и несут младенцу в дар сокровища. В память об этом на святки принято делать подарки. Чудесная звезда идёт перед ними, чтобы остановиться над местом, где родился младенец, будущий царь. В память ней мы теперь повсюду на праздник зажигаем огни, гирлянды:

«Весь трепет затепленных свечек, все цепи,

Всё великолепье цветной мишуры…»

(Борис Пастернак)

И ёлка давно уже не священное дерево германцев, а Древо Рождества. Без неё этот праздник не мыслится. Она увенчана тоже Вифлеемской звездой, вечнозелёная, как память о вечности, лестница в небо.

Название святки

Святки – слово древнерусское, означающее «святой». Святки также называли святыми вечерами. В это время был воспрещён пост и совершение таинства брака, то есть венчание.

У слова нет единственного числа, так как это не один день, а праздничное время.

История святок

Само празднование Святок, вероятно, пришло к нам из Древней Греции. При переходе старого года в новый, мужчины переодевались в женские платья, а женщины – в мужские. Византийский император Константин VII Багрянородный, правивший в конце I в. писал, что такие развлечения происходили в его присутствии и с его одобрения. Участники зимних празднеств в масках и вывернутых наизнанку шубах бегали, прыгали, шумели, ударяя жезлами в щиты под исполнение звучных песен. Всё это продолжалось до самого крушения Византии в 1204 г.

Позже празднества перешли в Италию и дополнили, а потом и сместили древнеримский праздник в честь рождения солнца, который справлялся в Риме именно 24-25 декабря. Он так же отличался общим весельем, переодеваниями и разнообразием масок.

О Святках на Руси было известно давно. Упоминания о Святках встречаются, например, в «Кормчей книге», сборнике церковных и светских законов издания XIII в. А в церковном сборнике «Стоглав», составленном в 1551 г. святочные гадания и суеверия обличались как языческие обычаи.

Традиции и обряды святок

Хотя церковь запрещала святочные игры, считая их пережитком язычества, именно они составляют неповторимую атмосферу праздника.

Вертеп

Рождество всегда праздновали в кругу семьи. Для детей рождественская история оживала с помощью вертепа. Это был небольшого кукольного театра, умещавшийся в специально для этого приспособленном двухэтажном ящике. По закону вертепного действа кульминация – сцена смерти и наказания царя Ирода. Главные действующие лица этой драмы – Грозный царь Ирод и Смерть, наказывающая его за злодейство (избиение младенцев в Вифлееме) и безутешная Рахиль, оплакивающая своих деток. Они герои первого этажа. На втором этаже появляются Ангел, Звезда, волхвы, Иосиф, Мария с Младенцем и пастухи с овечками. Там изображаются мирные, святые сцены. Представление может сопровождаться пением, незатейливой музыкой.

Большую роль играл талант рассказчика, способность перевоплощаться с помощью голоса в разных персонажей. У такого рассказчика вертепное действие сопровождалось смехом и слезами зрителей. И, конечно, важным было мастерство всех членов семьи, участвующих в подготовке кукол, костюмов и различного рода придумок для вертепа: подсветки, механизма движения фигур, оформления сцены и проч.

В этом представлении раскрывается извечная тема борьбы добра и зла. Добро конечно побеждает, зло (царь Ирод) наказано и униженно просит пощады. Часто маленькие зрители даже сочувствуют злодею, когда Смерть неумолимо и грозно тащит его в ад, приговаривая: «За свои грехи да за злобу идём, царь, в адскую утробу!» и раздаётся его дрожащий голос: «Ой, мне душно, ой, мне страшно! Ничего не вижу! Всех ненавижу!».

Ряженье

Ряженье – озорные игрища во второй половине святок от Нового года до Крещения, когда вечером молодёжь – девушки и парни, запирались в большой избе, обычно выбираемой для игрищ, рядились пострашнее, кто во что — цыганкой, разбойником, нищим, медведем, козлом, чёртом, выворачивали тулупы ворсом вверх, надевали звериные «рожи» (маски) или красили лица. Набивалась полная изба — плясать, шуметь, петь, гадать, шутить друг над другом, играть в запретные в другое время игры, в основном эротического характера (это время было как бы подготовкой к свадебной поре, наступавшей после крещения).

Колядование

Всей толпой потом вываливались на улицу и шли колядовать, приставали к прохожим, шумели, приплясывая и скача по-козлиному на улице. Колядки ряженых отличались чаще всего содержали не прославление Христа-младенца или добрые пожелания хозяевам, а угрозы: «Не дадите пирога — мы корову за рога!».

Со звездою на шесте, начиная с Сочельника в канун Рождества и на протяжении всех праздничных дней, ходят по домам христославы, колядовщики, поют колядки – песни, славящие Христа – и просят подарки, потому что святки — время щедрости и милосердия:

«Ой, радуйся, земле,

Сын Божий народился!

Коляда, коляда,

Ты подай нам пирога,

Или хлеба кусок,

Или сала шматок…»

Что же такое коляда? Когда-то, может быть, так называлось календарное славянское божество, от «коло» – круг, солнечный круг, ведь Рождество было приурочено к празднику, посвящённому зарождению солнечного цикла. Но со временем языческое значение этого слова утратилось, и слово стало неразрывно связано с самим праздником Рождества, его щедростью и весельем. А колядка – праздничная рождественская песня.

Окунание в святую воду

Маска, личина, воспринималась как перевоплощение, человек как бы переставал быть собой, поэтому ряженому в этот день позволялось то, что считалось срамным и непозволительным в любое другое время. Такая связь с нечистой силой была не страшна в преддверии Крещенья, когда окунание в святую воду, считалось, очищало любой грех и порчу.

Катание на санях

Это весёлое развлечение описано в романе Льва Толстого «Война и мир». Катались на санях с ледяных гор, при этом парни старались подрезать и повалить сани с девушками, чтобы успеть в получившейся неразберихе украсть у девушек поцелуй. На святки часто создавались пары, ведь завершало святочные вечеринки Крещение, после которого начинался период свадеб.

Так молодёжь проводила святки. Будем и мы помнить главную цель святочных праздников – веселиться и угощать гостей, что означает «святить», славить тем самым родившегося Спасителя.

Святочные гадания

Святочные гадания начинаются с вечера 6 января — в рождественскую ночь принято ворожить и загадывать желания.

Предметом ворожбы было замужество. Именно этот вопрос задавали все молодые девушки: кто будет суженым, как он будет выглядеть, будет ли богатым или бедным? Некоторые девушки умудрялись узнавать даже имя суженого.

Но самым опасным и страшным обрядом на суженого был зеркальный коридор. Девушка ставила два зеркала напротив друг друга и ждала в появившемся зеркальном коридоре образ суженого. Некоторые девушки сходили с ума после этого обряда, так как неизвестно, кого они видели в зеркальной глубине.

Дни святок

Раньше в дни Святок были определенные традиции, которые соблюдало все население от мала и до велика. Дети тоже зачастую участвовали во многих обрядах.

6 января

Этот день называется Сочельником, или Святым вечером. С самого утра люди начинают готовиться к празднику: приготавливают еду (12 блюд), приводят в порядок дом, кормят скотину (если есть), возвращают долги.

При этом важно, чтобы в этот день вся семья была в сборе, так как было раньше поверье, что если член семьи в Сочельник отсутствует, то весь год у него будет суматоха. Для умерших ставили блюдца с узваром и сочивом на окно.

В вечернее время семья выходила на улицу, чтобы изучать звёзды. Если небо было звездным, то по примете весь год будет плодородным.

После того, как в небе появлялась на первая звезда, можно было садиться за стол. Начинать трапезу нужно было с сочива.

7 января

День празднования Рождества раньше был насыщен традициями: приготовление пышного стола, «посевание», выпекание калачей и изготовление различных фигурок из теста.

Также в этот день раньше подбирали особую одежду: одна должна быть новой и светлой.

13 января

Этот день называют Щедрым вечером. Раньше обязательно устраивали пир, готовили праздничные блюда из мяса (в частности, из свинины) и устраивали народные гуляния – щедровки. Рекомендовалось в этот день готовить щедрую кутью и накрывать богатый стол.

14 января

В ночь на 14 число празднуется Старый Новый год. Принято было, чтобы мужчины с утра проводили обряд «посевания».

Хозяйки же старались избавиться от старой и ненужной одежды – сжигали её. Также женщины брали в этот день три свечи и обходили с ними дом, чтобы изгнать из дома все плохое и увести беды подальше.

18 января

«Живица-Сочельник», «Водяная Коляда», «Крещенский Сочельник» — это все относится к названиям этого дня. Основные традиции и обряды – запастись в полночь крещенской водой, приготовить голодную кутью, очиститься от грехов, нырнув в прорубь.

В этот день завершаются святочные веселья и колядования. Раньше девушки в этот день гадали на замужество с помощью кутьи.

19 января

Богоявление и Крещение Господне. Этот день сохранил важную традицию – приготовление кутьи и соблюдение строгого поста. Нельзя заниматься домашними работами и нельзя с кем-либо ссориться.

Употребление алкоголя в этот день тоже под запретом. Девушки проводили активно обряд красоты: умывались в освящённой воде, чтобы весь год не было проблем с красотой и кожа оставалась чистой.

Народные приметы и поверья на праздники Святки

✅ Существовала раньше примета, связанная с охотой во время Святок: считалось, что того, кто охотился, в ближайшем году будет ждать беда.

✅ Пасмурная погода, метель и сильный снегопад на Крещение – знак, что урожай будет хорошим и плодородным. Если же погода в Крещение ясная, то хорошего урожая можно не ждать.

✅ Если каша на Старый Новый год получилась особенно вкусной, то считалось, что в семье будет удача и благополучие.

✅ Звёздное небо с 13 на 14 число знаменовало предстоящий богатый год.

✅ Чтобы год был удачным, все старались в Рождественский Сочельник вести себя за столом сдержано и как можно меньше разговаривать.

✅ Плохая примета сажать на угол стола незамужних и неженатых молодых людей — считалось, что они никогда не смогут создать свою семью.

✅ Снег в Рождественский Сочельник – хорошая примета, она предвещала урожайный год и рост капитала в семье.

✅ Если в Рождество морозно – это хорошая примета, значит в семье будут царить взаимопонимание и любовь.

✅ Давать в Старый Новый год взаймы – плохая примета, можно весь год провести в долгах.

✅ Хорошая примета — пасмурная и влажная погода на Крещение, она предвещает обильный урожай.

Что нельзя делать на Святки

❌ На Святки, чтобы не накликать беду, нельзя охотиться и резать скотину.

❌ Нельзя в праздник ругаться и злиться – по приметам, все слова и мысли, сказанные в это время, вернутся сторицей.

❌ На Святки, по обычаю, нельзя стирать и делать уборку — по приметам, это может навлечь неприятности на дом.

❌ Плохая примета заниматься на Святки рукоделием — нельзя шить, вышивать, вязать и так далее, чтобы избежать неприятностей.

❌ Венчаться на Святки, а также проводить любые другие светские праздничные мероприятия, также нельзя.

❌ Нельзя злоупотреблять спиртными напитками и объедаться – церковь излишества не приветствует.

❌ Во время Святок нужно помогать нуждающимся и слабым, одним словом делать добрые дела. Радость также нужно дарить родным и близким – сделать для всех подарки и уделить больше времени.

❌ Желательно сходить в церковь и помолиться.