Действие происходит в провинциальном городке Скотопригоньевске в 1870-е гг. В монастыре, в скиту знаменитого старца Зосимы, известного подвижника и целителя, собираются для выяснения своих семейных имущественных дел Карамазовы — отец Федор Павлович и сыновья — старший Дмитрий и средний Иван. На этом же собрании присутствуют и младший брат Алеша, послушник у Зосимы, а также ряд других лиц — родственник Карамазовых богатый помещик и либерал Миусов, семинарист Ракитин и несколько духовных лиц. Повод — спор Дмитрия с отцом о наследственных отношениях. Дмитрий считает, что отец должен ему крупную сумму, хотя очевидных юридических прав у него нет. Федор же Павлович, дворянин, помещик из мелких, бывший приживальщик, злой и обидчивый, денег давать сыну вовсе не собирается, а соглашается на встречу у Зосимы скорее из любопытства. Отношения Дмитрия с отцом, который никогда особой заботы о сыне не проявлял, напряжены не только из-за денег, но и из-за женщины — Грушеньки, в которую оба страстно влюблены. Дмитрий знает, что у похотливого старика для неё приготовлены деньги, что он готов даже жениться, если та согласится.

Встреча в скиту представляет сразу почти всех главных героев. Страстный порывистый Дмитрий способен на опрометчивые поступки, в которых потом сам же глубоко раскаивается. Умный, загадочный Иван мучается вопросом о существовании Бога и бессмертия души, а также ключевым для романа вопросом — все дозволено или не все? Если есть бессмертие, то не все, а если нет, то умный человек может устроиться в этом мире как ему заблагорассудится, — такова альтернатива. Федор Павлович — циник, сладострастник, скандалист, комедиант, стяжатель, всем своим видом и действиями вызывает у окружающих, в том числе и у собственных сыновей, омерзение и протест. Алеша — юный праведник, чистая душа, болеет за всех, особенно же за братьев.

Ничего из этой встречи, кроме скандала, за которым последуют ещё многие, не происходит. Однако мудрый и проницательный старец Зосима, остро чувствующий чужую боль, находит слово и жест для каждого из участников встречи. Перед Дмитрием он становится на колени и кланяется до земли, как бы предчувствуя его будущее страдание, Ивану отвечает, что вопрос ещё не решён в его сердце, но если не решится в сторону положительную, то не решится и в сторону отрицательную, и благословляет его. Федору Павловичу он замечает, что все его шутовство от того, что он стыдится себя. От утомлённого старца большая часть участников встречи по приглашению игумена переходит в трапезную, но там же неожиданно появляется с обличающими монахов речами и Федор Павлович. После очередного скандала все разбегаются.

Старец после ухода гостей благословляет Алешу Карамазова на великое послушание в миру, наказывая ему быть рядом с братьями. Следуя наставлению старца, Алеша направляется к отцу и встречает прячущегося в соседнем с отцовской усадьбой саду брата Дмитрия, который сторожит здесь свою возлюбленную Грушеньку, если та, соблазнённая деньгами, все-таки решится прийти к Федору Павловичу. Здесь, в старинной беседке, Дмитрий восторженно исповедуется Алеше. Ему, Дмитрию, случалось погружаться в самый глубокий позор разврата, но в этом-то позоре он начинает чувствовать связь с Богом, ощущать великую радость жизни. Он, Дмитрий, сладострастное насекомое, как и все Карамазовы, а сладострастие — буря, большие бури. В нем живёт идеал Мадонны, как и идеал содомский. Красота — страшная вещь, говорит Дмитрий, тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей. Рассказывает Дмитрий Алеше и о своих отношениях с Катериной Ивановной, благородной девицей, отца которой он когда-то спас от позора, ссудив его недостающими для отчёта в казённой сумме деньгами. Он предложил, чтобы сама гордая девушка пришла к нему за деньгами, та явилась, униженная, готовая ко всему, но Дмитрий повёл себя как благородный человек, дал ей эти деньги, ничего взамен не потребовав. Теперь они считаются женихом и невестой, но Дмитрий увлечён Грушенькой и даже прокутил с ней на постоялом дворе в селе Мокрое три тысячи, данные ему Катериной Ивановной для отсылки сестре в Москву. Он считает это главным своим позором и как честный человек должен всю сумму непременно вернуть. Если же Грушенька придёт к старику, то Дмитрий, по его словам, ворвётся и помешает, а если… то и убьёт старика, которого люто ненавидит. Дмитрий просит брата сходить к Катерине Ивановне и сказать ей, что он кланяется, но больше не придёт.

В доме отца Алеша застаёт за коньячком Федора Павловича и брата Ивана, забавляющихся рассуждениями лакея Смердякова, сына бродяжки Лизаветы и, по некоторым предположениям, Федора Павловича. А вскоре внезапно врывается Дмитрий, которому показалось, что пришла Грушенька. В ярости он избивает отца, но убедившись, что ошибся, убегает. Алеша же направляется по его просьбе к Катерине Ивановне, где неожиданно застаёт Грушеньку. Катерина Ивановна ласково обхаживает её, показывая, что заблуждалась, считая её продажной, а та медоточиво ей отвечает. В конечном счёте все опять заканчивается скандалом: Грушенька, собираясь было поцеловать ручку Катерины Ивановны, внезапно демонстративно отказывается это сделать, оскорбив соперницу и вызвав её ярость.

На следующий день Алеша, переночевав в монастыре, снова идёт по мирским делам — сначала к отцу, где выслушивает очередную исповедь, теперь уже Федора Павловича, который жалуется ему на сыновей, а про деньги говорит, что они ему самому нужны, потому что он пока все-таки мужчина и хочет ещё лет двадцать на этой линии состоять, что в скверне своей до конца хочет прожить и Грушеньку Дмитрию не уступит. Сплетничает он Алеше и про Ивана, что тот у Дмитрия невесту отбивает, потому что сам в Катерину Ивановну влюблён.

По пути Алеша видит школьников, бросающих камни в маленького одинокого мальчика. Когда Алеша подходит к нему, тот сначала бросает в него камнем, а потом больно кусает за палец. Этот мальчик — сын штабс-капитана Снегирева, который недавно был унизительно вытащен за бороду из трактира и избит Дмитрием Карамазовым за то, что имел какие-то вексельные дела с Федором Павловичем и Грушенькой.

В доме Хохлаковой Алеша застаёт Ивана и Катерину Ивановну и становится свидетелем очередного надрыва: Катерина Ивановна объясняет, что она будет верна Дмитрию, будет «средством для его счастья», и спрашивает мнение Алеши, который простодушно объявляет, что она вовсе не любит Дмитрия, а только уверила себя в этом. Иван сообщает, что уезжает надолго, потому что не хочет сидеть «подле надрыва», и добавляет, что Дмитрий ей нужен, чтобы созерцать беспрерывно свой подвиг верности и упрекать его в неверности.

С двумя сотнями рублей, данными ему Катериной Ивановной для пострадавшего от рук Дмитрия штабс-капитана Снегирева, Алеша направляется к нему. Поначалу капитан, отец большого семейства, живущего в крайней нищете и болезнях, юродствует, а затем, расчувствовавшись, исповедуется Алеше. Он принимает от него деньги и вдохновенно представляет, что теперь сможет осуществить.

Затем Алеша снова посещает госпожу Хохлакову и душевно беседует с её дочерью Лизой, болезненной и экспансивной девочкой, которая написала ему недавно о своей любви и решила, что Алеша должен на ней непременно жениться. Спустя короткое время она признается Алеше, что хотела бы быть истерзанной — например, чтоб на ней женились и потом бросили. Она описывает ему страшную сцену истязания распятого ребёнка, воображая, что сама сделала это, а потом села напротив и стала есть ананасный компот, «Бесёнок» — назовёт её Иван Карамазов.

Алеша направляется в трактир, где, как стало ему известно, находится брат Иван. В трактире происходит одна из ключевых сцен романа — свидание двух «русских мальчиков», которые если сойдутся, то тут же начинают о мировых вековечных вопросах. Бог и бессмертие — один из них. Иван приоткрывает свою тайну, отвечая на незаданный, но чрезвычайно интересующий Алешу вопрос, «каково ты веруешь?».

В нем, Иване, есть карамазовская жажда жизни, он любит жизнь вопреки логике, ему дороги клейкие весенние листочки. И он не Бога не принимает, а мира Божьего, полного безмерных страданий. Он отказывается согласиться с гармонией, в основании которой слезинка ребёнка. Он выкладывает Алеше «фактики», свидетельствующие о вопиющей людской жестокости и детском страдании. Иван пересказывает Алеше свою поэму «Великий инквизитор», действие которой происходит в шестнадцатом столетии в испанском городе Севилья. Девяностолетний кардинал заточает в тюрьму второй раз сошедшего на землю Христа и во время ночной встречи излагает Ему свой взгляд на человечество. Он убеждён, что Христос идеализировал его и что оно недостойно свободы. Выбор между добром и злом — мука для человека. Великий инквизитор с соратниками решают исправить дело Христово — побороть свободу и самим устроить человеческое счастье, превратив человечество в послушное стадо. Они берут на себя право распоряжаться человеческой жизнью. Инквизитор ждёт ответа от Христа, но тот только молча целует его.

Расставшись с Алешей, Иван по пути домой встречает Смердякова, и между ними происходит решающий разговор. Смердяков советует Ивану ехать в деревню Чермашню, где старик продаёт рощу, он намекает на то, что в его отсутствие с Федором Павловичем может произойти все, что угодно. Иван обозлён смердяковской наглостью, но в то же время и заинтригован. Он догадывается, что от его решения многое сейчас зависит. Он решает ехать, хотя по пути изменяет маршрут и направляется не в Чермашню, а в Москву.

Между тем умирает старец Зосима. Все ждут после смерти праведника чуда, а вместо этого очень скоро появляется запах тления, что производит смуту в душах. Смущён и Алеша. В таком настроении уходит он из монастыря в сопровождении семинариста-атеиста Ракитина, интригана и завистника, который ведёт его в дом к Грушеньке. Хозяйку они находят в тревожном ожидании какой-то вести. Обрадованная приходу Алеши, она сначала ведёт себя как кокетка, садится ему на колени, но, узнав про смерть Зосимы, резко меняется. В ответ на Алешины тёплые слова и то, что он её, грешную, называет сестрой, Грушенька оттаивает сердцем и посвящает его в свои терзания. Она ждёт весточки от своего «бывшего», который когда-то соблазнил её и бросил. Много лет она лелеяла мысль о мщении, а теперь готова поползти, как собачонка. И действительно, сразу после получения весточки она мчится на зов «бывшего» в Мокрое, где тот остановился.

Алеша, умиротворённый, возвращается в монастырь, молится возле гроба Зосимы, слушает чтение отцом Паисием Евангелия о браке в Кане Галилейской, и ему, задремавшему, чудится старец, который хвалит его за Грушеньку. Сердце Алеши все больше наполняется восторгом. Очнувшись, выходит он из кельи, видит звезды, золотые главы собора и повергается в радостном исступлении на землю, обнимает и целует её, душой прикоснувшись к мирам иным. Простить ему хочется всех и у всех прощения просить. Что-то твёрдое и незыблемое входит в его сердце, преображая его.

В это время Дмитрий Карамазов, терзаемый ревностью к отцу из-за Грушеньки, мечется в поисках денег. Он хочет увезти её и начать вместе с ней где-нибудь добродетельную жизнь. Нужны ему деньги и для того, чтобы возвратить долг Катерине Ивановне. Он идёт к покровителю Грушеньки, богатому купцу Кузьме Самсонову, предлагая за три тысячи свои сомнительные права на Чермашню, а тот в насмешку посылает его к купцу Горсткину (он же Лягавый), торгующему у Федора Павловича рощу. Дмитрий мчится к Горсткину, находит его спящим, всю ночь ухаживает за ним, чуть не угоревшим, а утром, пробудившись после недолгого забытья, застаёт мужика безнадёжно пьяным. В отчаянии Дмитрий направляется к Хохлаковой одолжить денег, та же пытается вдохновить его идеей золотых приисков.

Потеряв время, Дмитрий спохватывается, что, может, упустил Грушеньку, и, не найдя её дома, крадётся к отцовскому дому. Он видит отца одного, в ожидании, но сомнение не покидает его, так что он производит секретный условный стук, которому научил его Смердяков, и, убедившись, что Грушеньки нет, бежит прочь. В этот момент и замечает его вышедший на крыльцо своего домика камердинер Федора Павловича Григорий. Он бросается за ним и настигает, когда тот перелезает через забор. Дмитрий бьёт его захваченным в доме Грушеньки пестиком. Григорий падает, Дмитрий спрыгивает к нему посмотреть, жив ли он, и вытирает ему окровавленную голову носовым платком.

Затем он снова бежит к Грушеньке и уже там добивается от служанки правды. Дмитрий с внезапно оказавшейся в его руках пачкой сторублёвых кредиток направляется к чиновнику Перхотину, которому совсем недавно за десять рублей заложил пистолеты, чтобы вновь выкупить их. Здесь он немного приводит себя в порядок, хотя весь вид его, кровь на руках и одежде, а также загадочные слова возбуждают у Перхотина подозрения. В соседней лавке Дмитрий заказывает шампанское и прочие яства, веля доставить их в Мокрое. И сам, не дожидаясь, скачет туда на тройке.

На постоялом дворе он застаёт Грушеньку, двух поляков, симпатичного молодого человека Калганова и помещика Максимова, развлекающего всех своим шутовством. Грушенька встречает Дмитрия с испугом, но затем радуется его приезду. Тот робеет и заискивает перед ней и перед всеми присутствующими. Разговор не клеится, тогда затевается партия в карты. Дмитрий начинает проигрываться, а потом, видя загоревшиеся глаза вошедших в азарт панов, предлагает «бывшему» деньги, чтобы тот отступился от Грушеньки. Внезапно обнаруживается, что поляки подменили колоду и за игрой мухлюют. Их выводят и запирают в комнате, начинается гулянье — пир, песни, пляски… Грушенька, захмелев, вдруг понимает, что только одного Дмитрия и любит и теперь связана с ним навечно.

Вскоре в Мокром появляются исправник, следователь и прокурор. Дмитрия обвиняют в отцеубийстве. Он поражён — ведь на его совести только кровь слуги Григория, а когда ему сообщают, что слуга жив, то он сильно воодушевляется и с готовностью отвечает на вопросы. Выясняется, что не все деньги Катерины Ивановны были им растрачены, а только часть, остальная же была зашита в мешочек, который Дмитрий носил на груди. В этом была его «великая тайна». В том был и позор для него, романтика в душе, проявившего некоторую осмотрительность и даже расчётливость. Именно это признание даётся ему с наибольшим трудом. Следователю же понять это вовсе не под силу, а прочие факты свидетельствуют против Дмитрия.

Во сне Митя видит плачущее в тумане дитё на руках измождённой бабы, он все домогается узнать, почему оно плачет, почему не кормят его, почему голая степь и почему не поют радостных песен.

Великое, никогда не бывалое умиление поднимается в нем, и хочется ему что-то сделать, хочется жить и жить, и в путь идти «к новому зовущему свету».

Вскоре выясняется, что убил Федора Павловича лакей Смердяков, притворявшийся разбитым падучей. Как раз в тот момент, когда старик Григорий лежал без сознания, он вышел и, маня Федора Павловича Грушенькой, заставил отпереть дверь, несколько раз ударил по голове пресс-папье и забрал из известного только ему места роковые три тысячи. Теперь уже действительно больной Смердяков сам рассказывает обо всем посетившему его Ивану Карамазову, вдохновителю преступления. Ведь именно его идея вседозволенности произвела на Смердякова неизгладимое впечатление. Иван не хочет признать, что преступление было совершено с тайного его согласия и при его попустительстве, но муки совести так сильны, что он сходит с ума. Ему мерещится черт, эдакий русский джентльмен в клетчатых панталонах и с лорнетом, который насмешливо высказывает собственные мысли Ивана, а тот пытает его, есть Бог или нет. Во время последнего свидания со Смердяковым Иван говорит, что признается во всем на предстоящем суде, и тот, растерянный, при виде нетвёрдости так много значившего для него Ивана, отдаёт ему деньги, а потом вешается.

Катерина Ивановна вместе с Иваном Федоровичем строят планы побега Дмитрия в Америку. Однако между ней и Грушенькой продолжается соперничество, Катерина Ивановна ещё не уверена, как она выступит на суде — вызволительницей или погубительницей своего бывшего жениха. Дмитрий же во время свидания с Алешей выражает желание и готовность пострадать и страданием очиститься. Судебный процесс начинается опросом свидетелей. Свидетельства за и против поначалу не складываются в ясную картину, но, скорее, все-таки в пользу Дмитрия. Поражает всех выступление Ивана Федоровича, который после мучительных колебаний сообщает суду, что убил повесившийся Смердяков, и в подтверждение выкладывает пачку полученных от него денег. Смердяков убил, говорит он, а я научил. Он бредит в горячке, обвиняя всех, его силой уводят, но сразу после этого начинается истерика Катерины Ивановны. Она предъявляет суду документ «математической» важности — полученное накануне преступления письмо Дмитрия, где тот грозится убить отца и взять деньги. Это показание оказывается решающим. Катерина Ивановна губит Дмитрия, чтобы спасти Ивана.

Далее ярко, красноречиво и обстоятельно выступают местный прокурор и известный столичный адвокат Фетюкович. Оба умно и тонко рассуждают, рисуют картину российской карамазовщины, проницательно анализируют социальные и психологические причины преступления, убеждая, что обстоятельства, атмосфера, среда и низкий отец, который хуже чужого обидчика, не могли не подтолкнуть к нему. Оба заключают, что Дмитрий — убийца, хотя и невольный. Присяжные признают Дмитрия виновным. Дмитрия осуждают.

После суда Дмитрий заболевает нервной лихорадкой. К нему приходит Катерина Ивановна и признается, что Дмитрий навсегда останется язвой в её сердце. И что хоть она любит другого, а он другую, все равно она и его, Дмитрия, будет любить вечно. И ему наказывает любить себя всю жизнь. С Грушенькой же они так и остаются непримиренными врагами, хоть Катерина Ивановна скрепя сердце и просит у той прощения.

Завершается роман похоронами Илюшеньки Снегирева, сына капитана Снегирева. Алеша Карамазов призывает собравшихся у могилы мальчиков, с которыми подружился, посещая Илюшу во время его болезни, быть добрыми, честными, никогда не забывать друг о друге и не бояться жизни, потому что жизнь прекрасна, когда делается хорошее и правдивое.

5 ПОДВИГ

1

Хочется кричать истерическим криком.

Тем самым, которого так много в этом истеричнейшем романе

Достоевского.

Хочется протестовать всеми силами против отношения

московской печати к подвигу Художественного театра.

«Карамазовы» хороши уже тем, что принесли бурю.

Что в слякотность нашей мещанины внесли спор, оживление,

борьбу.

Послушайте, как страстно-престрастно обрушились на театр.

Прослушали первый вечер невнимательно, принужденно, с предвзятою

мыслью, с заранее обдуманным намерением и вынесли обвинительный приговор.

И вынесли, и записали, и загарцевали, распуская хвосты

дешевой эрудиции, повторяя общие, затасканные места.

— Роман нельзя инсценировать, потому что роман, это —

роман, а пьеса, это — пьеса. Пьеса тем и отличается от романа, что она не

роман. А роман тем отличается от пьесы, что он не пьеса.

На эту тему пишут много.

Почти все.

Почти все с язвительностью отмечают:

— То, что нам дал Художественный театр, не роман и не

драматическое произведение. Ни рыба — ни мясо.

Будто непременно нужно, чтобы была рыба или мясо, а что не

рыба и не мясо, то не должно и существовать в списке «пищ».

А хлеб, а овощи, а фрукты? — Ведь это не рыба и не

мясо, а между тем это существует же в списке пищ!

И «Братья Карамазовы» на сцене Художественного театра не

роман, не драма и следовательно не должны существовать в списке дозволенных

театральной критикой «духовных пищ»?

Но разве Художественный театр говорил кому-нибудь, что это

драма, или комедия, или трагедия…

Разве он совершил подлог?

Разве он не написал для тех лиц, которые не могут отличить

льва от собаки:

— Се — лев, а не собака!

На афише ясно написано:

«Отрывки из романа Ф. М. Достоевского».

Действительно, это не роман, не драма, а — отрывки.

И те, которые на сотнях строк остроумно доказывают, что это

не роман и не драма, а отрывки, ломятся в открытую дверь.

Стоит им только прочитать внимательно афишу и они увидят,

что сам Художественный театр хорошо понимает, чтó он сделал.

«Отрывки»…

Тогда отпадает обвинение в отрывочности зрелища…

2

Идут дальше:

— И отрывков не надо инсценировать!

Почему не надо?

— Потому, что не-воз-мож-но!..

Ну, а если бы даже Художественный театр пытался сделать и

невозможное?

За что же и тогда это обозленное шипение?

6 Разве

меньше красоты в полете авиатора, который хотел достичь недостигаемой высоты и

упал наземь, чем в полете Уточкина, который поднимается только до такой черты,

которая ничуть не угрожает его драгоценному здоровью!

Художественный театр хотел достичь недостигаемых высот,

невиданных Красот, — и слава ему.

Слава даже в том случае, если бы он упал наземь и сломал

себе шею.

Но наземь он не упал.

Он достиг многого, он совершил почти невозможное, он

сотворил подвиг.

Победителей не судят.

Но не судят и побежденных, как Мациевич.

И не судят подвижников.

А разве не подвижничество 190 репетиций?!

Разве не подвижничество вынести на плечах двадцать картин

тяжелейшего гнета карамазовщины?!

Разве не подвижничество сознавать, что вся работа может погибнуть

прахом?!

Ведь до 186-й репетиции у труппы было святое

недовольство собой, переходящее порой в тягостнейшее до боли, до истерики

сомнение.

И только на 186-й репетиции радостно воскликнули все:

— Свершилось!

Разве не подвижничество отказаться от тех самых декораций,

которым так поклонялся театр?

Разве не подвижничество выучить почти наизусть роман

Достоевского, в котором тысяча двести страниц?!

А вы поговорите-ка с любым артистом, — каждый целыми

десятками, сотнями страниц богат.

Разве не подвижничество, презрев рутину, пригласить

древнегреческий хор, — чтеца?

И разве не подвижничество ждать от публики подвижничества,

верить в подвижничество москвичей?

Ведь если поставить — подвиг, то и прослушать —

подвиг и критиковать — подвиг.

Если поставили не сразу, а с 190 раз, то и

критиковать нельзя сразу.

3

А печать московская стала критиковать с полраза.

Да, прослушав только полдела, только один первый вечер!

Кто имеет право судить о пьесе, прослушав лишь половину ее?

Как имели право воскликнуть:

— Отрывки бестолково нагромождены. Нет нарастания фабулы.

А разве второй вечер, начиная «Мокрым» и кончая «Судом», не

сплошное нарастание.

— Пусть подвиг! Но это бесцельный подвиг!

Как бесцельный!

В мир брошена такая новая ценность, как «Мокрое» —

полуторачасовой акт, с таким богатейшим содержанием, с такой сменою настроений,

с такою инфернальностью, которым не найдешь равного!

Брошен «Кошмар» с небывалою демонстрацию раздвоения

личности, с небывалою проповедью ницшеанства, с небывалым сценическим эффектом

монодиалога, с таким вызовом и надрывом!

А «Суд»…

А «Бесенок»…

А «Мочалка»…

А «Сладострастники»…

А «Смердяков»…

4

Подвиг, громадный подвиг совершил Художественный театр.

К этому подвигу Вл. Ив. Немирович-Данченко готовился

несколько лет, — вынашивал в голове и в сердце «Карамазовых».

К этому подвигу вся труппа подошла через 190 репетиций!

190 репетиций! — Какая затрата времени, труда,

воли, веры, надежды, любви!

Значит, очень не ладилось, если 190.

Значит, очень хотелось, если 190.

Хотелось до боли, до муки, до фанатизма.

Сам Вл. Ив. Немирович-Данченко смотрел на

инсценировку «Карамазовых», как на подвиг.

— Я как бы носил благословение публики на этот подвиг. Я

знал, что публика ждет от нас подвига. И вот — подвиг налицо, мы

преодолели непреодолимейшие трудности инсценирования романа. А трудностей было

бесконечно много. Во-первых, мы не знали, считать ли публику знакомой с

«Братьями Карамазовыми» или не знакомой. Если публика знает роман, можно с

чистым сердцем опускать многие сцены, не поддающиеся инсценировке. Если публика

романа не знает, пришлось бы перегрузить спектакль, чтобы охватить, по

возможности, всю фабулу романа. Мы решили, что публика знает, что должна знать,

не может не знать романа, и потому нам нечего бояться за несвязность,

отрывочность отдельных сцен. И все-таки, хотя мы решили так в глубине души,

старались, как могли быть яснее и для невежественного слушателя. Мы проверяли

себя. Брали на репетиции человека, вовсе не читавшего «Карамазовых», и

спрашивали его, ясна ли ему фабула. Оказалось, что отрывки нами 7 выбраны

настолько удачно, что фабула выясняется из них вполне. К трудностям выбора

отрывков прибавлялись всюду цензурные трудности. Роман Достоевского —

трагедия души, потерявшей Бога или никогда его не имевшей. Послушный слову

Божьему, послушник Алеша, бродит среди растерянных людей. Среди

сладострастников-богохулов, как Федор Павлович Карамазов, — он никогда не

имел в душе Бога и умирает, как зверь. Среди бесноватых, как Митя и Грушенька, —

их души готовы к восприятию Бога, но временно отдались бесу. Среди отрицателей

Бога и созидателей себе нового бога, как предтеча Ницше, Иван Карамазов. Среди

униженных и оскорбленных Смердяковых, Снегиревых. Среди истеричек, как Lise, Екатерина Ивановна…

Искание Бога, религиозная совесть, — вот центр тяжести романа. А мы по

цензурным соображениям не могли его коснуться так, как хотелось бы. Пришлось

выпустить всю монастырскую часть… Только два посыла Алеши после больших хлопот

и то в чтении чтеца разрешены нам; посыл о. Зосимой в мир:

— В горе счастие узришь.

И посыл о. Паисием, после смерти Зосимы. Цензурные

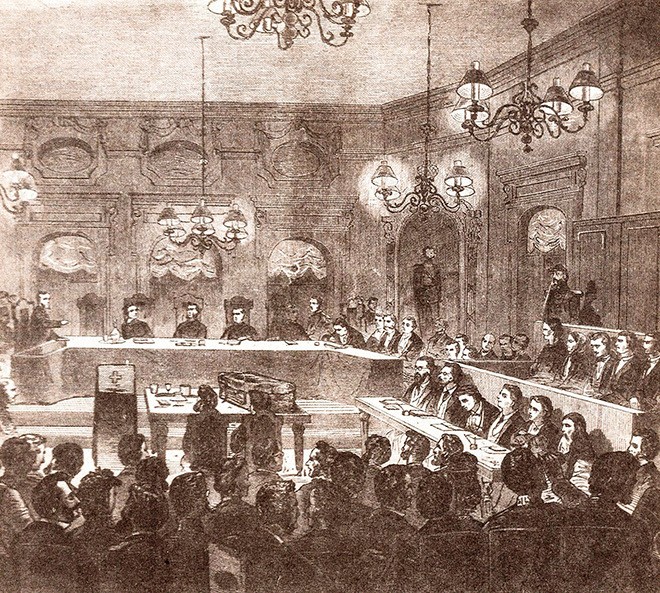

условия не давали нам также возможности вывести на сцену уголовный суд.

Пришлось обратиться к министру юстиции за специальным разрешением. Министр

разрешил с условием, чтобы не было председателя. Председателя мы заменили, так

же, как и Зосиму и Паисия, чтецом. Идем дальше. Затем нам встретились

непреодолимые технический препятствия. Например, мы не смогли поставить

эпилог — речь Алеши после похорон Илюши. Не нашлось талантливых детей,

которые смогли бы тут играть. Мы долго не решались инсценировать главу «Кошмар

Ивана Федоровича и черт». Качалов взял на себя эту труднейшую, если не

невозможнейшую задачу. Главы мы брали целиком. Купюры делали самые необходимые.

Стремились к простоте переживаний до того, что боязнь всевозможных трений

довела нас до полного упразднения декораций. Все картины идут на безразличном

фоне. Только красочные пятна бутафории занимали художников-декораторов. Мы

работали самоотверженно, — было 190 репетиций! Если нам попытка

удалась, мы будем радоваться вместе с публикой, а если не удалась, —

спокойно смотреть на публику: — Мы сделали все, что могли.

5

И пусть артисты Художественного театра спокойно смотрят на

нападки прессы.

Еще не успели разобраться, как в Скрябинской симфонии нельзя

с одного раза разобраться.

Слишком много дано, от того Карамазовская симфония и кажется

перегруженной.

Как Скрябинская, она вся состоит из диссонансов и истерики.

И как в Скрябинской симфонии в ней много новизны, красоты и

значения.

И имеющий уши слышит.

Не бесплоден подвиг Художественного театра.

В историю русского театра он запишется крупными буквами.

И мне хочется поделиться теми впечатлениями и мыслями,

которые родились у меня после того, как я три раза подряд прослушал «Братьев

Карамазовых».

8 КОНТРОВЕРЗА

1

За столом обеденным Федор Павлович кушает десерт. У него

лицо сладострастника, нет кадыка, который в описании Достоевского, но зато на

лице «нос римлянина времен упадка», которым так гордился Федор Павлович.

И весь он — времен упадка.

Он сладострастничает и когда смакует изюм, сладострастничает

и когда кощунствует, сладострастничает садическим сладострастием и когда

вспоминает о матери Алеши.

Иван Федорович, молчаливо насупившись, сидит слева. Сидит

скрытый.

Еще не знают какой. Бросил несколько полукоротких фраз. И

интригует, — какой-то сын у этого сладострастника.

У двери — Смердяков.

За стулом Федора Павловича — Григорий.

В это время и вошел послушник Алеша.

Его вере волей-неволей приходится столкнуться с безверием и

изуверством окружающих, и он с удивительной терпимостью и кротостью переносит

все.

И в этой наивности, в этой терпеливой терпимости есть тоже

что-то страдальческое и сладострастное, — садически сладострастное.

Григорий только что рассказывал известие о солдате, попавшем

в плен к азиатам и не пожелавшем отречься от веры христианской, за что нехристи

содрали с него живьем кожу. И этот жуткий рассказ сразу вводит слушателя в

самую гущу карамазовщины — дает настроение.

Над трупом солдата с обнаженными нервами богохульно глумится

Федор Павлович:

— Снятую кожу солдата следовало бы препроводить в монастырь!

То-то народу повалит и денег!

Над трупом мученика изрекает свой холопский суд

Смердяков — отрицает подвиг.

— Не было бы греха и отказаться при этой случайности от

Христова, примерно, имени и от собственного крещения своего, чтобы спасти тем

самым свою жизнь для добрых дел, коими в течение лет и искупить малодушие.

И своим в одно и то же время раболепным и высокомерным

липким языком он говорит о своем смердяковьем боге, о своем смердяковьем

бессмертии.

Заговорил под кощунственное глумление Федора Павловича,

который, глумясь, явно сладострастничал под ругань старика Григория, у которого

ругань заменяет аргументы.

2

… «Русского мужика, вообще говоря, надо пороть. Я это всегда

утверждал. Мужик наш — мошенник, его жалеть не стоит, и хорошо еще, что

дерут его иной раз и теперь. Русская земля крепка березой. Истребят леса —

пропадет земля русская. Я за умных людей стою. Мужиков мы драть перестали с

большого ума, а те сами себя пороть продолжают. И хорошо делают. В ту же меру

мерится, в ту же и возмерится, или как это там… Одним словом — возмерится.

А Россия — свинство. Друг мой, если бы ты знал, как я ненавижу Россию… то

есть не Россию, а все эти пороки… а пожалуй что и Россию. Tout cela c’est de la cochonnerie. Знаешь,

что люблю? Я люблю остроумие».

— Вы опять рюмку выпили? Довольно бы вам.

— Подожди, я еще одну и еще одну, а так и покончу. Нет, постой, ты

меня перебил. В Мокром я проездом спрашиваю старика, а он мне: «Мы оченно,

говорит, любим пуще всего девок по приговору пороть и пороть даем все парням.

После эту же, которую ноне порол, завтра парень в невесты берет, так что оно

самим девкам, говорит, “у нас повадно”». Каковы маркизы де-Сады, а? А как

хочешь, оно остроумно. Съездить бы и нам поглядеть, а? Алешка, ты покраснел? Не

стыдись, детка. Жаль, что давеча я у игумена за обед не сел да монахам про Мокрых

девок не рассказал. Алешка, не сердись, что я твоего игумена давеча разобидел. 9 Меня, брат, зло берет.

Ведь коли Бог есть, — существует, — ну, конечно, я тогда виноват и

отвечу, а коли нет Его вовсе-то, так ли их еще надо твоих отцов-то? Ведь с них

мало тогда головы срезать, потому что они развитее задерживают. Веришь ты,

Иван, что это меня в моих чувствах терзает. Нет, ты не веришь, потому я вижу по

твоим глазам. Ты веришь людям, что я всего только шут. Алеша, веришь, что я не

всего только шут?

— Верю, что не всего только шут.

— И верю что веришь, и искренно говоришь. Искренно смотришь и

искренно говоришь. А Иван нет. Иван высокомерен… А все-таки я бы с твоим

монастырьком покончил. Взять бы всю эту мистику да разом по всей русской земле

и упразднить, чтоб окончательно всех дураков обрезонить. А серебра-то, золота

сколько бы на монетный двор поступило!

— Да зачем упразднять? — сказал Иван.

— А чтоб истина скорей воссияла, вот зачем.

— Да ведь коль эта истина воссияет, так вас же первого сначала

ограбят, а потом… упразднят.

— Ба! А ведь пожалуй ты прав. Ах я ослица, — вскинулся вдруг

Федор Павлович, слегка ударив себя по лбу. — Ну, так пусть стоит твой

монастырек, Алешка, коли так. А мы, умные люди, будем в тепле сидеть да

коньячком пользоваться. Знаешь ли, Иван, что это самим Богом должно быть

непременно нарочно так устроено? Иван, говори: есть Бог или нет? Стой: наверно

говори, серьезно говори! Чего опять смеешься?

— Смеюсь я тому, как вы сами давеча остроумно заметили о вере

Смердякова в существование двух старцев, которые могут горы сдвигать.

— Так разве теперь похоже?

— Очень.

— Ну так значит и я русский человек, и у меня русская черта, и

тебя, философа, можно тоже на своей черте поймать в этом же роде. Хочешь

поймаю? Побьемся об заклад, что завтра же поймаю. А все-таки говори: есть Бог

или нет? Только серьезно! Мне надо теперь серьезно.

— Нет, нету Бога.

— Алешка, есть Бог?

— Есть Бог.

— Иван, а бессмертие есть, ну там какое-нибудь, ну хоть маленькое,

малюсенькое?

— Нет и бессмертия.

— Никакого?

— Никакого.

— То есть совершеннейший нуль или нечто. Может быть нечто

какое-нибудь есть? Все же ведь не ничто!

— Совершенный нуль.

— Алешка, есть бессмертие?

— Есть.

— И Бог и бессмертие?

— И Бог и бессмертие. В Боге и бессмертие.

— Гм… Вероятнее, что прав Иван. Господи, подумать только о том,

сколько отдал человек веры, сколько всяких сил даром на эту мечту, и это

столько уж тысяч лет! Кто же это так смеется над человеком? Иван? В последний

раз и решительно: есть Бог или нет? Я в последний раз!

— И в последний раз нет.

— Кто же смеется над людьми, Иван?

— Черт должно быть, — усмехнулся Иван Федорович.

— А черт есть?

— Нет, и черта нет.

— Жаль. Черт возьми, что бы я после того сделал с тем, кто первый

выдумал Бога! Повесить его мало на горькой осине.

— Цивилизации бы тогда совсем не было, если бы не выдумали Бога.

— Не было бы? Это без Бога-то?

— Да. И коньячку бы не было.

Мир бы был.

А вот коньячку бы не было.

3

«Эх вы ребята! Деточки, поросяточки вы маленькие, для меня… даже во

всю мою жизнь не было безобразной женщины, — вот мое правило! Можете вы

это понять? Да где же вам это понять: у вас еще вместо крови молочко

течет, — не вылупились. По моему правилу во всякой женщине можно найти

чрезвычайно, черт возьми, интересное, чего ни у которой другой не

найдешь; — только надобно уметь находить, — вот где штука! Это

талант! Для меня мовешек не существовало: уж одно то, что она женщина, уж это

одно половина всего… да где вам это понять! Даже вьельфильки — и в тех

иногда отыщешь такое, что только диву дашься на прочих дураков, как это ей

состариться дали и до сих пор не заметили! Босоножку и мовешку надо

сперва-наперво удивить — вот как надо за нее браться. А ты не знал?

Удивить ее надо до восхищения, до пронзения, до стыда, что в такую чернявку,

как она, такой барин влюбился. Истинно славно, что всегда есть и будут хамы да

баре на свете, всегда тогда будет и такая поломоечка и всегда ее господин, а

ведь того только и надо для счастья жизни! Постой… слушай, Алешка, я твою мать

покойницу 10 всегда удивлял только в

другом, выходило, роде. Никогда бывало ее не ласкаю, а вдруг, как минутка-то

наступит, — вдруг перед нею так весь и рассыплюсь, на коленях ползаю,

ножки целую и доведу ее всегда, всегда, — помню это, как вот

сейчас, — до этакого маленького такого смешка, рассыпчатого, звонкого, не

громкого, нервного, особенного. У ней только он и был. Знаю, бывало, что так у

ней всегда болезнь начиналась, что завтра же она кликушей выкликать начнет, и

что смешок этот теперешний, маленький, никакого восторга не означает, ну да

ведь хоть и обман, да восторг. Вот оно чтó значит свою черточку во всем

уметь находить!»

И тут вот с Алешей сделалась истерика.

— Федор Павлович. Иван, Иван! Скорей ему

воды. Это как она, точь-в-точь как она, как тогда его мать! Вспрысни его изо

рта водой, я так с той делал. Это он за мать свою, за мать свою, —

бормотал он Ивану.

— Иван (с неудержимым гневным презрением).

Да ведь и моя, я думаю, мать, его мать была! Как вы полагаете?

— Федор Павлович. Как так твоя мать? Ты за

что это? Ты про какую мать… да разве она… Ах черт! Да ведь она и твоя! Ах черт!

Ну это, брат, затмение как никогда, извини, а я думал Иван… Хе-хе-хе! (Длинная,

пьяная, полубессмысленная усмешка раздвинула его лицо. В сенях страшный шум и

гром, послышались неистовые крики. Дверь распахнулась, и в залу влетел Дмитрий

Федорович. Старик бросился к Ивану в испуге.) Убьет, убьет! Не давай меня,

не давай!

Дмитрий. (За ним Григорий и Смердяков.

Ворвавшись в залу, на минуту остановился, чтоб осмотреться. Григорий обежал стол,

затворил на обе половинки противоположные входным двери залы, ведшие во

внутренние покои, и стал перед затворенною дверью, раздвинув обе руки крестом,

и готовый защищать вход так сказать до последней капли).

— Значит она там! Ее спрятали там! Прочь, подлец! (Он рванул

было Григория, но тот оттолкнул его. Вне себя от ярости Дмитрий размахнулся и

изо всей силы ударил Григория. Старик рухнулся, как подкошенный, а Дмитрий,

перескочив через него, вломился в дверь. Смердяков остался в зале, на другом

конце, бледный и дрожащий, тесно прижимаясь к Федору Павловичу.)

— Она здесь, — я сейчас сам видел, как она повернула к дому,

только я не догнал. Где она? Где она?

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

4

Вот с чего началась цепь иллюстраций…

Сразу захватило душу…

И этот солдат с обнаженными кровоточащими нервами…

И этот разговор о Боге за коньячком… Много в нем цензура

выкинула, ну а все же…

И эта лекция сладострастника-отца сыновьям.

И эта истерика Алеши…

И этот исступленный крик Дмитрия…

Карамазовщина, карамазовщина, карамазовщина…

Говорят:

— Нет нарастания!

Да ведь сразу наросло, сразу захватило, сразу выросло в

мрачную кошмарную стену. И стоит, и давит, и душит. Говорят:

— Нет движения!

Зритель едва успевает следить за изгибами и сменами

настроений.

Слишком много движения, — конечно не в смысл беготни и

перемены места.

А движения драматического.

Говорят:

— Нет Достоевского!

А кто же это сжал сердце и томит истеричным надрывом, кто

вошел во святая-святых, грешная-грешных вашей души и показал вам куски

карамазовщины, которой вы там и не подозревали?

ДВА НАДРЫВА

Как ни пристрастно отнеслись газеты к первому карамазовскому

вечеру, они все же не смогли не остановиться на изумительно проведенных

Москвиным сценах «Надрыв в избе», «И на чистом воздухе».

На этих главах романа всего нагляднее можно показать, как

легко он инсценируется.

Возьму, например, первую часть — «Надрыв в избе», и не

изменяя, не пропуская ни одного слова, превращаю рассказ в драматическое

произведение.

Это так легко.

Ведь он весь в диалогах!

МОЧАЛКА

(Надрыв

в избе)

(Действующие лица).

Снегирев — господин лет сорока пяти,

невысокого роста, сухощавый, слабого сложения, рыжеватый, с рыженькой редкой

бороденкой, весьма похожей на растрепанную мочалку. Одет в темное, весьма

плохое нанковое пальто, заношенное и в пятнах. Панталоны чрезвычайно светлые,

такие, что никто давно и не носит, клетчатые и из очень тоненькой материи,

смятые снизу и сбившиеся оттого наверх, точно из них как маленький мальчик

вырос.

Арина Петровна — его жена. Одета в

ситцевое платье. Очень худа лицом, желтая, впалые болезненные щеки. Взгляд

чрезвычайно надменный и выразительный.

Варвара — старшая дочь Снегирева.

Некрасивое лицо, с рыженькими жиденькими волосами. Одета бедно, но опрятно.

Нина — младшая дочь Снегирева —

девушка лет двадцати, горбатая, с отсохшими ногами. Замечательно прекрасные

добрые глаза.

Алеша.

11

Сцена представляет избу, довольно просторную, но чрезвычайно

загроможденную всяким домашним скарбом. Налево большая русская печь. От печи к

левому окну чрез всю комнату протянута веревка, на которой развешено разное

тряпье. По обеим стенам налево и направо две кровати, покрытых вязаными

одеялами. На одной из них, на левой, горка из четырех ситцевых подушек, одна

другой меньше. В переднем углу на другой кровати справа лишь одна очень

маленькая подушечка, большое место, отгороженное простыней, тоже перекинутою

чрез веревку, протянутую поперек угла. За этою занавеской с боку устроенная на

лавке и на приставленном к ней стуле постель. Простой деревянный

четырехугольный мужицкий стол отодвинут из переднего угла к серединному окошку.

Все три окна, каждое в четыре мелкие зеленые, заплесневевшие стекла, очень

тусклы и наглухо заперты. На столе сковородка с остатками глазной яичницы,

недоеденный ломоть хлеба и полуштоф. Арина Петровна на стуле возле левой

кровати. Подле нее у левого окошка Варвара. Направо, тоже у постели, Нина.

Снегирев за столом, кончает яичницу. В дверь постучались.

Снегирев (усиленно сердито). —

Кто такое! (Алеша входит.) Кто такое!

— Варвара (громко). Монах на монастырь

просит, знал, к кому прийти!

Снегирев (повернулся к ней на каблуках и

взволнованным срывающимся каким-то голосом). Нет-с, Варвара Николавна, это

не то-с, не угадали-с! Позвольте спросить в свою очередь (опять повернулся к

Алеше), что побудило вас-с посетить… эти недра-с?

Алеша. — Я… Алексей Карамазов…

Снегирев. — Отменно умею понимать-с.

Штабс я капитан-с Снегирев-с, в свою очередь, но все же желательно узнать, что

именно побудило…

Алеша. Да я так только зашел. Мне в сущности

от себя хотелось бы вам сказать одно слово… Если только позволите…

Снегирев. В таком случае вот и стул-с, извольте

взять место-с. Это в древних комедиях говорили: «извольте взять место»… (быстрым

жестом схватил порожний стул и поставил его чуть посредине комнаты; затем,

схватив другой такой же стул для себя, сел напротив Алеши, по-прежнему к нему в

упор и так, что колени их почти соприкасались вместе). Николай Ильич

Снегирев-с, русской пехоты бывший штабс-капитан-с, хоть и посрамленный своими

пороками, но все же штабс-капитан. Скорее бы надо сказать: штабс-капитан

Словоерсов, а не Снегирев, ибо лишь со второй половины жизни стал говорить

словоерсами. Слово-ер-с приобретается в унижении.

Алеша. Это так точно, — усмехнулся

Алеша, — только невольно приобретается или нарочно?

Снегирев. Видит Бог, невольно. Все не

говорил, целую жизнь не говорил словоерсами, вдруг упал и встал с словоерсами.

Это делается высшею силой. Вижу, что интересуетесь современными вопросами. Чем,

однако, мог возбудить столь любопытства, ибо живу в обстановке невозможной для

гостеприимства.

Алеша. Я пришел… по тому самому делу…

Снегирев (нетерпеливо). По тому самому

делу?

Алеша. По поводу той встречи вашей с братом

моим Дмитрием Федоровичем.

Снегирев. Какой же это встречи-с? Это уж не

той ли самой-с? Значит насчет мочалки, банной мочалки? (надвинулся так, что

положительно стукнулся коленками в Алешу. Губы его как-то особенно сжались в

ниточку).

Алеша. Какая это мочалка?

Илюша. Это он на меня тебе, папа, жаловаться

пришел! Это я ему давеча палец укусил! (Занавеска отдернулась, и Алеша

увидел давешнего врага своего в углу, под образами, на прилаженной на лавке и

на стуле постельке. Мальчик лежал накрытый своим пальтишком и еще стареньким

ватным одеяльцем. Очевидно был нездоров и, судя по горящим глазам, в

лихорадочном жару. Он бесстрашно, не по-давешнему, глядел теперь на Алешу).

Снегирев. Какой такой палец укусил? (Привскочил

со стула.) Это вам он палец укусил-с?

Алеша. Да, мне. Давеча он на улице с

мальчиками камнями перебрасывался; они в него шестеро кидают, а он один. Я

подошел к нему, а он и в меня камень бросил, потом другой мне в голову. Я

спросил: что я ему сделал? Он вдруг бросился и больно укусил мне палец, не знаю

за что.

Снегирев. Сейчас высеку-с! Сею минутой высеку-с!

(вскочил со стула).

Алеша. Да я ведь вовсе не жалуюсь, я только

рассказал… — Я вовсе не хочу, чтобы вы его высекли. Да он кажется теперь и

болен…

Снегирев. А вы думали я высеку-с? Что я

Илюшечку возьму да сейчас и высеку пред вами для вашего полного удовлетворения?

Скоро вам это надо-с? (Вдруг, повернувшись к Алеше с таким жестом, как будто

хотел на него броситься). Жалею, сударь, о вашем пальчике, 12 но не хотите ли я, прежде

чем Илюшечку сечь, свои четыре пальца, сейчас же на ваших глазах, для вашего

справедливого удовлетворения, вот этим самым ножом оттяпаю? Четырех-то пальцев,

я думаю, вам будет довольно-с, для утоления жажды мщения-с, пятого не

потребуете?.. (Остановился и как бы задохся. Каждая черточка на его лице

ходила и дергалась, глядел же с чрезвычайным вызовом, в исступлении.)

Алеша (тихо и грустно). Я кажется

теперь все понял. Значит ваш мальчик — добрый мальчик, любит отца и

бросился на меня как на брата вашего обидчика… Это я теперь понимаю. Но брат

мой Дмитрий Федорович раскаивается в своем поступке, я знаю это, и если только

ему возможно будет прийти к вам или всего лучше свидеться с вами опять в том

самом месте, то он попросит у вас при всех прощения… если вы пожелаете.

Снегирев. То есть вырвал бороденку и попросил

извинения… Все дескать закончил и удовлетворил, так ли-с?

Алеша. О нет, напротив, он сделает все, что

вам будет угодно и как вам будет угодно!

Снегирев. Так что если б я попросил его

светлость стать на колонки предо мной в этом самом трактире-с, «Столичный

город» — ему наименование, или на площади-с, так он и стал бы?

Алеша. Да, он станет и на колени.

Снегирев. Пронзили-с. Прослезили меня и

пронзили-с. Слишком наклонен чувствовать. Позвольте же отрекомендоваться

вполне: моя семья, мои две дочери и мой сын, — мой помет-с. Умру я, кто-то

их возлюбит-с? А пока живу я, кто-то меня, скверненького, кроме них возлюбит?

Великое это дело устроил Господь для каждого человека в моем роде-с. Ибо

надобно, чтоб и человека в моем роде мог хоть кто-нибудь возлюбить-с…

Алеша. Ах, это совершенная правда! —

воскликнул Алеша.

Варвара (брезгливо, презрительно). Да

полноте, наконец, паясничать, какой-нибудь дурак придет, а вы срамите!

Снегирев (крикнул на нее хотя и

повелительно, но одобрительно). Повремените немного, Варвара Николавна,

позвольте выдержать направление. Это уж у нас, такой характер-с (повернулся

опять к Алеше).

«И ничего во всей природе

Благословить он не хотел».

То есть надо бы в женском роде:

благословить она не хотела-с. Но позвольте вас представить и моей супруге. Вот-с

Арина Петровна, дама без ног-с, лет сорока трех, ноги ходят, да немножко-с. Из

простых-с. Арина Петровна, разгладьте черты ваши: вот Алексей Федорович

Карамазов. Встаньте, Алексей Федорович (взял его за руку и с силой, которой

даже нельзя было ожидать от него, вдруг его приподнял). Вы даме

представляетесь, надо встать-с. Не тот-с Карамазов, маменька, который… гм… и

так далее, а брат его, блистающий смиренными добродетелями. Позвольте, Арина

Петровна, позвольте, маменька, позвольте вашу ручку предварительно поцеловать. (Он

почтительно, нежно даже поцеловал у Арины Петровны ручку. Варвара с

негодованием повернулась к сцене спиной.)

Арина Петровна (необыкновенно ласково).

Здравствуйте, садитесь, г. Черномазов!

Снегирев. Карамазов, маменька, Карамазов. (Алеше).

Мы из простых-с!

Арина Петровна. Ну Карамазов или как там, а я

всегда Черномазов… Садитесь же, и зачем он вас поднял? Дама без ног, он говорит;

ноги-то есть, да распухли, как ведра, а сама я высохла. Прежде-то я куды была

толстая, а теперь вон словно иглу проглотила…

Снегирев. Мы из простых-с, из простых-с.

Нина. Папа, ах, папа! (вдруг закрыла глаза

платком).

Варвара. Шут!

Арина Петровна. Видите у нас какие известия (расставила

руки, указывая на дочерей), точно облака идут; пройдут облака и опять наша

музыка. Прежде, когда мы военными были, к нам много приходило таких гостей. Я,

батюшка, это к делу не приравниваю. Кто любит кого, тот и люби того. Дьяконица

тогда приходит и говорит: — «Александр Александрович превосходнейшей души

человек, а Настасья, говорит, Петровна это исчадье ада», — Ну, отвечаю,

это как кто кого обожает, а ты и мала куча да вонюча. — «А тебя, говорит,

надо в повиновении держать». — Ах ты, черная ты, говорю ей, шпага, ну и

кого ты учить пришла? — «Я, говорит она, воздух чистый впускаю, а ты

нечистый». — А спроси, отвечаю ей, всех господ офицеров, нечистый ли во

мне воздух али другой какой? И так это у меня с того самого времени на душе

сидит, что намеднись сижу я вот здесь как теперь и вижу, тот самый генерал

вошел, что на Святую сюда приезжал: что, говорю ему, ваше превосходительство,

можно ли благородной даме воздух свободный впускать? — «Да, отвечает, надо

бы у вас форточку али дверь отворить, потому самому что у вас воздух несвежий».

Ну и все-то так! А и что им мой воздух дался? От мертвых и того хуже пахнет. Я,

говорю, воздуху вашего не порчу, а башмаки закажу и уйду. Батюшки, голубчики,

не попрекайте мать родную! Николай Ильич, батюшка, я ль тебе не угодила, только

ведь у меня и есть что Илюшечка из класса придет и любит. Вчера яблочко принес.

Простите, батюшки, простите, голубчики, мать родную, простите меня совсем

одинокую, а и чего вам мой воздух противен стал! (Вдруг разрыдалась, слезы

брызнули ручьем.)

Снегирев (стремительно подскочил к ней).

Маменька, маменька, голубчик, полно, полно! Не одинокая ты. Все-то тебя любят,

все обожают! (Начал целовать у нее обе руки и нежно гладить по ее лицу

своими ладонями; схватил салфетку, начал обтирать с лица ее слезы.) Ну-с,

видели-с? Слышали-с?

Алеша. Вижу и слышу.

Илюша. Папа, папа! Неужели ты с ним… Брось ты

его, папа!

Варвара (обозленно). Да полноте вы,

наконец, паясничать, ваши выверты глупые показывать, которые ни к чему никогда

не ведут!.. (Топнула ногой.)

Снегирев. Совершенно справедливо на этот раз

изволите из себя выходить, Варвара Николавна, и я вас стремительно удовлетворю.

Шапочку вашу наденьте, Алексей Федорович, а я вот картуз возьму — и

пойдемте-с. Надобно вам одно серьезное словечко сказать, только вне этих стен.

Эта вот сидящая девица — это дочка моя-с, Нина Николаевна-с, забыл я вам

ее представить, — ангел Божий во плоти… к смертным слетевший… если можете

только это понять…

Варвара (с негодованьем). Весь ведь

так и сотрясается, словно судорогой его сводит.

Снегирев. А эта вот, что теперь на меня

ножкой топает и паясом меня давеча обличила, — это тоже ангел Божий во

плоти-с, и справедливо меня обозвала-с. Пойдемте же, Алексей Федорович,

покончить надо-с… (Уходят).

Вот и вся сценка.

Но мог ли какой-нибудь драматург с большей силой и

экспрессией обрисовать психологию всей семьи Снегиревых?

Мог ли ярче вырисоваться сам отставной штабс-капитан с его

унижением паче гордости, с его трагическим паясничеством, с его сладострастными

садическими вывертами?..

13

Да, он сладострастничает, как и Федор Павлович, как и Lise, как и Алеша,

быть может и Алеша сладострастничает в своем непротивлении злу, невозмущении

злом, — не даром в «Исповеди горячего сердца», поняв и простив Дмитрия,

воскликнул: «Катерина Ивановна все поймет!»

Тут в маленькой сценке Снегирев встал во весь рост, а в

следующей — «Надрыв на чистом воздухе», — которую инсценировать еще

легче, потому что она вся — сплошной диалог, Москвин достигает небывалых

трагических высот.

Трагический шут — не новый гость на театральных

подмостках.

Но такая разновидность трагического, оскорбленно-цинического

юродства, как Москвин-Снегирев, — великолепное создание Художественного

театра. Прослушайте, как он рассказывает «На чистом воздухе» трагедию детской

души.

Снегирев. Как не узнать, что у вас до меня

дело-с? Без дела-то вы бы никогда ко мне и не заглянули. Али в самом деле

только жаловаться на мальчика приходили-с? Так ведь это невероятно-с. А кстати

о мальчике-с: я вам там всего изъяснить не мог-с, а здесь теперь сцену эту вам

опишу-с. Видите ли, мочалка-то была гуще-с, еще всего неделю назад, — я

про бороденку мою говорю-с; это ведь бороденку мою мочалкой прозвали, школьники

главное-с. Ну-с, вот-с, тянет меня тогда ваш братец Дмитрий Федорович за мою

бороденку, вытянул из трактира на площадь, а как раз школьники из школы

выходят, а с ними и Илюша. Как увидал он меня в таком виде-с — бросился ко

мне: «Папа, кричит, папа!» Хватается за меня, обнимает меня, хочет меня

вырвать, кричит моему обидчику: «Пустите, пустите, это папа мой, папа, простите

его», — так ведь и кричит: «простите», рученками-то тоже схватил да

руку-то ему, эту самую-то руку его, и целует-с… Помню я в ту минуту, какое у

него было личико-с, не забыл-с и не забуду-с!..

Алеша. Клянусь, брат вам самым искренним

образом, самым полным, выразит раскаяние, хотя бы даже на коленях на той самой

площади… Я заставлю его, иначе он мне не брат!

Снегирев. Ага, так это еще в прожекте

находится. Не прямо от него, а от благородства лишь вашего сердца исходит

пылкого-с. Так бы и сказали-с. Нет, уж в таком случае позвольте мне и о

высочайшем рыцарском и офицерском благородстве вашего братца досказать, ибо он

его тогда выразил-с. Кончил он это меня за мочалку тащить, пустил на волю-с:

«Ты, говорит, офицер и я офицер, — если можешь найти секунданта,

порядочного человека, то присылай — дам удовлетворение, хотя бы ты и

мерзавец!» Вот что сказал-с. Воистину рыцарский дух! Удалились мы тогда с

Илюшей, а родословная фамильная картина навеки у Илюши в памяти душевной

отпечатлелась. Нет уж, где нам с дворянами оставаться-то. Да и посудите сами-с,

изволили сами быть сейчас у меня в хоромах, — что видели-с? Три дамы сидят-с,

одна без ног слабоумная, другая без ног горбатая, а третья с ногами, да слишком

уж умная, курсистка-с, в Петербург снова рвется, там на берегах Невы права

женщины русской отыскивать. Про Илюшу не говорю-с, всего девять лет-с, один как

перст, ибо умри я — и что со всеми этими недрами станется, я только про

это одно вас спрошу-с? А если так, то вызови я его на дуэль, а ну как он меня

тотчас же и убьет, ну что же тогда? С ними-то тогда со всеми что станется-с?

Еще хуже того, если он не убьет-с, а лишь только меня искалечит: работать

нельзя, а рот-то все-таки остается, кто ж его накормит тогда, мой рот, и кто ж

их-то всех тогда накормит-с? Аль Илюшу, вместо школы, милостыню просить

высылать ежедневно? Так вот что оно для меня значит-с на дуэль-то его вызвать-с.

Глупое это слово-с и больше ничего-с. А теперь позвольте спросить: больно он вам

пальчик давеча укусил, Илюша-то? В хоромах-то я при нем войти в сию подробность

не решился.

Алеша. Да, очень больно, и он очень был

раздражен. Он мне как Карамазову за вас отомстил, мне это ясно теперь. Но если

бы вы видели, как он с товарищами-школьниками камнями перекидывался? Это очень

опасно: они могут его убить, они дети, глупы, камень летит и может голову

проломить.

Снегирев. Да уж и попало-с, не в голову, так

в грудь-с, повыше сердца-с, сегодня удар камнем, синяк-с; пришел, плачет,

охает, а вот и заболел.

Алеша. И знаете, ведь он там сам первый и

нападает на всех, он озлился за вас; они говорят, что он одному мальчику,

Красоткину, давеча в бок перочинным ножиком пырнул…

Снегирев. Слышал и про это; опасно-с:

Красоткин, это — чиновник здешний, еще может быть хлопоты выйдут-с…

Алеша (с жаром). Я бы вам советовал

некоторое время не посылать его вовсе в школу, пока он уймется… и гнев этот в

нем пройдет…

14 Снегирев.

Гнев-с, именно гнев-с! В маленьком существа, а великий гнев-с. Вы этого всего

не знаете-с. Позвольте мне пояснить эту повесть особенно. Дело в том, что после

того события все школьники в школе стали его мочалкой дразнить. Дети в школах

народ безжалостный: порознь ангелы Божии, а вместе, особенно в школах, весьма

часто безжалостны. Начали они его дразнить, воспрянул в Илюше благородный дух.

Обыкновенный мальчик, слабый сын, — тот бы смирился, отца своего

застыдился, а этот один против всех восстал за отца. За отца и за истину-с, за

правду-с. Ибо что он тогда вынес, как вашему братцу руки целовал и кричал ему:

«Простите папочку, простите папочку», — то это только Бог один знает да я-с.

И вот так-то детки наши — то есть не ваши, а наши-с, детки презренных, но

благородных нищих-с, правду на земле еще в девять лет отроду узнают-с. Богатым

где: те всю жизнь такой глубины не исследуют, а мой Илюшка в ту самую минуту на

площади-то-с, как руки-то его целовал, в ту самую минуту всю истину произошел-с.

Вошла в него эта истина-с и пришибла его навеки-с (как бы в исступлении

ударил правым кулаком в левую ладонь). В тот самый день он у меня в

лихорадке был-с, всю ночь бредил. Весь тот день мало со мной говорил, совсем

молчал даже, только заметил я: глядит, глядит на меня из угла, а все больше к

окну припадает и делает вид, будто бы уроки учит, а вижу я, что не уроки у него

на уме. На другой день я выпил-с и многого не помню-с, грешный человек, с горя-с.

Маменька тоже тут плакать начала-с, — маменьку-то я очень люблю-с, —

ну с горя и клюкнул, на последние-с. Вы, сударь, не презирайте меня: в России

пьяные люди у нас самые добрые. Самые добрые люди у нас и самые пьяные. Лежу

это я и Илюшу в тот день не очень запомнил, а в тот-то именно день мальчишки и

подняли его на смех в школе с утра-с: «Мочалка, кричат ему, отца твоего за

мочалку из трактира тащили, а ты подле бежал и прощения просил». На третий это

день пришел он опять из школы, смотрю — лица на нем нет, побледнел. Что

ты, говорю? Молчит. Ну в хоромах-то нечего было разговаривать, а то сейчас

маменька и девицы участие примут, — девицы-то к тому же все уже узнали,

даже еще в первый день. Варвара-то Николавна уже стала ворчать: «Шуты, паяцы,

разве может у вас что разумное быть?» — Так точно говорю, Варвара

Николавна, разве может у нас что разумное быть? Тем на тот раз и отделался. Вот-с

к вечеру я и вывел мальчика погулять. А мы с ним, надо вам знать-с, каждый

вечер и допрежь того гулять выходили, ровно по тому самому пути, по которому с

вами теперь идем, от самой нашей калитки до вон того камня большущего, который

вон там на дороге сиротой лежит у плетня, и где выгон городской начинается:

место пустынное и прекрасное-с. Идем мы с Илюшей, ручка его в моей руке, по

обыкновению; махонькая у него ручка, пальчики тоненькие, холодненькие, —

грудкой ведь он у меня страдает. — «Папа, говорит, папа!» — Что,

говорю ему, — глазенки вижу у него сверкают. — «Папа, как он тебя

тогда, папа!» — Что делать, Илюша, говорю. — «Не мирись с ним, папа,

не мирись. Школьники говорят, что он тебе десять рублей за это дал». —

Нет, говорю, Илюша, я денег от него не возьму теперь ни за что. Так он и

затрясся весь, схватил мою руку в свои обе ручки, опять целует. — «Папа,

говорит, папа, вызови его на дуэль, в школе дразнят, что ты трус и не вызовешь

его на дуэль, а десять рублей у него возьмешь». — На дуэль, Илюша, мне

нельзя его вызвать, отвечаю я, и излагаю ему вкратце все то, что и вам на сей

счет сейчас изложил. Выслушал он: — «Папа, говорит, папа, все-таки не

мирись: я вырасту, я вызову его сам и убью его!» Глазенки-то сверкают и горят.

Ну, при всем том ведь я и отец, надобно ж было ему слово правды сказать:

грешно, говорю я ему, убивать хотя бы и на поединке. — «Папа, говорит,

папа, я его повалю, как большой буду, я ему саблю выбью своей саблей, брошусь

на него, повалю его, замахнусь на него саблей и скажу ему: мог бы тебя сейчас

убить, но прощаю тебя, вот тебе!» — Видите, видите, сударь, какой

процессик в головке-то его произошел в эти два дня, это он день и ночь об этом

именно мщении с саблей думал и ночью должно быть об этом бредил…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Назовите, где еще детское сердце со сцены театральной билось

бы так, чтобы биение его было слышно и в первом ряду партера, и вон там —

на галерее, и там, у вас в кабинете, в спальне, куда вы, потрясенный Москвиным

до глубины души, пришли, чтобы забыться.

А на вас смотрят большие, больные глаза прекраснодушного

злюки Илюши…

И голос трагической мочалки сквозь выверты и выкрутасы

юродивого показывает прекраснейшее и драгоценнейшее из того, что есть на

земле — любовь к ребенку.

ОБЕ ВМЕСТЕ

Быть может больше всего Достоевского в этой картине.

Ведь тут ни цензура, ни условия сцены не выкинули ни одного

слова романа.

Алеша в гостиной Катерины Ивановны.

Он рассказывает ей, как Дмитрий послал его к Катерине

Ивановне «кланяться»…

Алеша (помолчав, тихо прибавил). Он

пошел к этой женщине…

Катерина Ивановна (нервно рассмеялась). —

А вы думаете, что я эту женщину не перенесу? Но он на ней не женится —

разве Карамазов может гореть такою страстью вечно? Это страсть, а не любовь. Он

не женится потому, что она и не выйдет за него… (Опять странно усмехнулась.)

Алеша (грустно потупя глаза). Он,

может быть, женится…

Катерина Ивановна (с необыкновенным

жаром.) Он не женится, говорят вам! Это — девушка, это — ангел,

знаете ли это? Знаете вы это? Это — самое фантастическое из фантастических

созданий! Я знаю, как она обольстительна, 15 но я знаю, как она и добра, тверда и

благородна. Чего вы смотрите на меня так, Александр Федорович? Может быть,

удивляетесь моим словам, может быть, не верите мне? (Крикнула в соседнюю

комнату). Аграфена Александровна, ангел мой! Подите к нам, это Алеша, он

про наши дела все знает… Покажитесь ему.

Грушенька (входит, говорит нежно,

несколько даже слащаво). А я только и ждала за занавеской, что вы позовете…

К. И. (усаживая ее против Алеши и с

восторгом целуя несколько раз в смеющиеся губки). Мы не в первый раз

видимся, Алексей Федорович. Я захотела узнать ее, увидать ее, я хотела идти к

ней, но она по первому желанию моему пришла сама. Я так и знала, что мы с ней

все решим, все. Так сердце предчувствовало… Меня упрашивали оставить этот шаг,

но я предчувствовала исход и не ошиблась. Грушенька все разъяснила мне, все

свои намерения; она как ангел

добрый слетела сюда и принесла покой и радость…

Грушенька (нараспев с милою радостною

улыбкою). Не погнушались мной, милая, достойная барышня…

К. И. И не смейте говорить мне такие

слова, обаятельница, волшебница! Вами-то гнушаться! Вот нижнюю губку вашу еще

раз поцелую. Она у вас точно припухла, так вот. (Целует)… Посмотрите,

как она смеется, Алексей Федорович, сердце веселится, глядя на этого ангела.

Грушенька. Нежите вы меня, милая барышня, а

я, может, и вовсе не стою ласки вашей…

К. И. (с жаром). Не стоит! Она-то

не стоит! Знайте, Алексей Федорович, что мы фантастическая головка, что мы

своевольная, но гордое прегордое сердечко! Мы благородны, Алексей Федорович, мы

великодушны, знаете ли вы это? Мы были лишь несчастны. Мы слишком скоро готовы

были принести всякую жертву недостойному, может быть, легкомысленному человеку.

Был один тоже офицер, мы его полюбили, мы ему все принесли, — давно это

было, пять лет назад, а он нас забыл, он женился. Теперь он овдовел, писал, он

едет сюда — и знайте, что мы одного его, одного его только любили до сих

пор и любим вею жизнь! Он приедет, и Грушенька опять будет счастлива, а все

пять лет эти она была несчастна. Но кто же попрекнет ее, кто может похвалиться

ее благосклонностью! Один этот старик безногий, купец, — но он был скорей

нашим отцом, другом нашим, оберегателем. Он застал нас тогда в отчаянии, в

муках, оставленную тем, кого мы так любили… да ведь она утопиться тогда хотела.

Ведь старик этот спас ее, спас ее…

Грушенька (протянула). Очень уж вы

защищаете меня, милая барышня, очень уж вы во всем поспешаете.

К. И. Защищаю? Да нам ли защищать, да

еще смеем ли мы тут защищать?.. Грушенька, ангел, дайте мне вашу ручку;

посмотрите на эту пухленькую, маленькую, прелестную ручку, Алексей Федорович,

видите ли вы ее? Она мне счастье принесла и воскресила меня, и я вот целовать

ее сейчас буду и сверху и в ладонку и вот, вот… (Целует как бы в упоении.)

Грушенька (протянув ручку, с нервным,

звонким прелестным смешком следит за нею. Ей, видимо, приятно, что ее ручку так

целуют). Не устыдите ведь меня, милая барышня, что ручку мою при Алексее

Федоровиче так целовали.

К. И. (удивленно). Да разве я вас

тем устыдить хотела? Ах, милая, как вы меня дурно понимаете!

Грушенька. Да вы-то меня, может, тоже не так

совсем понимаете, милая барышня, я, может, гораздо дурнее того, чем у вас на

виду. Я сердцем дурная, я своевольная. Я Дмитрия Федоровича бедного из-за

насмешки одной тогда заполонила.

К. И. Но ведь теперь вы же его и

спасете. Вы дали слово. Вы вразумите его, вы откроете ему, что любите другого,

давно, и который теперь вам руку свою предлагает…

Грушенька. Ах нет, я вам не давала такого

слова. Вы это сами мне все говорили, а я не давала.

К. И. (побледнев). Я вас не так

стало быть поняла… Вы обещали…

Грушенька (тихо, ровно, весело). Ах

нет, ангел барышня, ничего я вам не обещала. Вот и видно сейчас, достойная

барышня, какая я пред вами скверная и самовластная. Мне что захочется, так я

так и поступлю. Давеча я может вам и пообещала что, а вот сейчас опять думаю:

вдруг он опять мне понравится, Митя-то, — раз уж мне ведь он очень

понравился, целый час почти даже нравился. Вот я может быть пойду да и скажу

ему сейчас, чтоб он у меня с сего же дня остался… Вот я какая непостоянная…

К. И. (шепотом). Давеча вы

говорили… совсем не то…

Грушенька. Ах давеча! А ведь я сердцем

нежная, глупая. Ведь подумать только, что он из-за меня перенес! А вдруг домой

приду да и пожалею его — тогда что?

К. И. Я не ожидала…

Грушенька. Эх, барышня, какая вы предо мной

добрая, благородная выходите. Вот вы теперь, пожалуй, меня, этакую дуру, и

разлюбите за мой характер. Дайте мне вашу милую ручку, ангел-барышня (как бы

с благоговением взяла ручку Катерины Ивановны). Вот я, милая барышня, вашу

ручку возьму и так же, как вы мне, поцелую. Вы мне три раза поцеловали, а мне

бы вам надо триста раз за это поцеловать, чтобы сквитаться. Да так уж и быть, а

затем пусть как Бог пошлет, может, я вам полная раба буду 16 и во всем пожелаю вам рабски угодить.

Как Бог положит, пусть так оно и будет безо всяких между собой сговоров и

обещаний. Ручка-то, ручка-то у вас милая, ручка-то! Барышня вы милая,

раскрасавица вы моя невозможная! (Тихо понесла ручку к губам своим. Катерина

Ивановна не отняла руки: она с робкою надеждой напряженно смотрела ей в глаза:

она видела в этих глазах все то же простодушное доверчивое выражение, все ту же

ясную веселость… Грушенька меж тем как бы в восхищении от «милой ручки»

медленно поднимала ее к губам своим. Но у самых губ она вдруг ручку задержала

на два, на три мгновенья, как бы раздумывая о чем-то). А знаете что,

ангел-барышня (протянула самым нежным и слащавейшим голоском), знаете

что, возьму я, да вашу ручку и не поцелую. (Она засмеялась маленьким

развеселым смешком.)

К. И. (вздрогнув). Как хотите…

Что с вами?

Грушенька (сверкая глазами и пристально

глядя ей в лицо). А так и оставайтесь с тем на память, что вы-то у меня

ручку целовали, а я у вас нет.

К. И. Наглая! (Как бы вдруг что-то

поняв, вся вспыхнула и вскочила с места. Не спеша поднялась и Грушенька.)

Грушенька. Так я и Мите сейчас перескажу, как

вы мне целовали ручку, а я-то у вас совсем нет. А уж как он будет смеяться!

К. И. Мерзавка, вон!

Грушенька. Ах, как стыдно, барышня, ах как

стыдно! Это вам даже и непристойно совсем, такие слова, милая барышня.

К. И. (дрожа, с исказившимся лицом).

Вон, продажная тварь!

Грушенька. Ну уж и продажная. Сами вы девицей

к кавалерам за деньгами в сумерки хаживали, свою красоту продавать приносили,

ведь я же знаю.

К. И. (вскрикнула и бросилась было на

нее, но ее удержал всею силой Алеша).

Алеша. Ни шагу, ни слова! Не говорите, не

отвечайте ничего, она уйдет, сейчас уйдет! (В комнату вбежали обе

родственницы Катерины Ивановны и горничная. Все бросились к ней.)

Грушенька (подхватив с дивана мантилью).

Алеша, милый, проводи-ка меня!

Алеша (умоляюще). Уйдите, уйдите

поскорей!

Грушенька. Милый Алешенька, проводи! Я тебе

дорогой хорошенькое-хорошенькое одно словцо скажу! Я это для тебя, Алешенька,

сцену проделала. Проводи, голубчик, после понравится.

Алеша (отвернулся, ломая руки. Грушенька,

звонко смеясь, выбежала из дома. С Катериной Ивановной припадок. Все около нее

суетятся).

К. И. (кричит истерично). Это

тигр! Зачем вы удержали меня, Алексей Федорович, я бы избила ее, избила! (Не

в силах сдерживать себя.) Ее нужно плетью, на эшафоте, чрез палача, при народе!..

(Алеша попятился к дверям.) Но Боже! (Вскрикнула, всплеснув руками.)

Он-то! Он мог быть так бесчестен, так бесчеловечен! Ведь он рассказал этой

твари о том, что было там, в тогдашний роковой, вечно проклятый, проклятый

день! «Приходили красу продавать, милая барышня!» Она знает! Ваш брат подлец,

Алексей Федорович! Уходите, Алексей Федорович! Мне стыдно, мне ужасно! Завтра…

умоляю вас на коленях, придите завтра. Не осудите, простите, я не знаю, что с

собой еще сделаю! (Алеша вышел.)

Много ли найдется во всей русской драматической литературе

сцен более сценичных, чем это свидание двух любовниц!

Сколько движения, сколько переживаний, сколько содержания!

Правда, г-же Гзовской не подошла роль Катерины

Ивановны.

И роль эта очевидно ей не по душе.

Видна головная работа, а переживаний-то и нет.

Правда, г-же Германовой не совсем удалось воплотить в

себе «царицу инфернальниц», — значительно лучше она в «Мокром», — но

ведь и роль эта требует исключительных данных.

Мучительница-мученица…

Все эти пять лет мучит других, видит сама в этом мучении

садическое наслаждение.

И сама себя мучит любовью к «нему», к «нему»…

К кому?..

К тому, кого давно, давно не существует, к Прекрасному

Рыцарю, к мечте…

Ведь когда этот офицер приехал в Мокрое, Грушенька даже не

узнала в этом обрюзгшем, трагически пошлом полячишке:

— А и убирайся, откуда приехал! Велю сейчас прогнать и

прогонят! Дура, дура была я, что пять лет себя мучила! Да и не он это вовсе!

Разве он был такой? Это отец его какой-то. А где ты парик себе заказал?

Тот был сокол, а этот селезень. Тот смеялся и мне песни пел… А я-то, я-то пять

лет слезами заливалась, проклятая я дура, низкая я, бесстыжая…

И в другом месте, за пять минут до ареста Дмитрия, она

восклицает:

— Его ли я любила или злобу свою…

Вероятно «злобу свою», вернее, свои страдания, муку свою…

Мучительница-мученица!

Достоевский так силен в передаче душевных противоречий и так

сложен в своих героях.

Нет ни одного чисто положительного и ни одного чисто

отрицательного тона.

Все люди у него «скверные и хорошие», «хорошие и скверные»…

Дмитрий — благороднейший подлец. Грушенька —

мучительница-мученица. Снегирев — трагический комик. Илюша —

прекраснодушный злюка.

Иван — гениальный безумец (— разве не гениальны

его ницшеанские прозрения?)

И всех противоречивее, капризнее, больнее — Lise, этот

ангельский бесенок.

Воплощение этого типа — одна из блестящих побед

Художественного театра.

17 МОКРОЕ

1

На фоне визгливых кликушечьих песен деревенских девок, в

хаосе кошмарных, топочащихся на одном месте плясок, под стон инфернальной

оргии, с ее трагическим жутким весельем (сравните такую же жуткую оргию —

встречу Лейзера в «Анатеме») тоскует и томится содрогнувшаяся душа Дмитрия

Карамазова, человекоубийцы и вора, — и все-таки брата нашего.

Под коверканье русской речи ляхом Муссяловичем, под пошлость

отвратительных шулерских приемов, под всплески поруганных воспоминаний и

надежд, под все растущее опьянение тела, совершается трагический надрыв в душе

Грушеньки…

2

Но вот, как проклятый призрак, исчез, визгливый шабаш

деревенских девок.

Митя и Грушенька одни, в объятиях друг друга, на постели.

Он целует ее плечи, руки, грудь… Хочет опьяниться ее телом,

как она хотела опьяниться вином…

И оба лежат пьяные телом, пьяные вином, но трезвые духом.

Он повторяет:

— Боже, оживи поверженного у забора! Пронеси эту страшную

чашу мимо меня! Ведь делал Ты те чудеса, Господи, для таких же грешников, как

я!

А она, она все со своим надрывом:

— Митя, Митя я ведь любила его! Так любила его все пять лет,

все, все это время. Его ли я любила или только злобу мою, а не его! Нет, его!

Ох, его! Я ведь лгу, что любила только злобу мою, а не его.

И когда, наконец, в его голосе промелькнуло: «Да пусть же,

пусть, что бы теперь ни случилось — за одну минуту весь мир отдам!»

И когда, наконец, охмелевшие от ласк и шампанского, они

забылись на миг, где-то истерическим лаем залаял колокольчик…

Вошел следователь и начался допрос…

3

Надо видеть сцену допроса, нужно слышать смену счастливо

найденных интонаций, нужно самому подивиться на внезапный слышный расцвет

дарования доселе скромного работника Леонидова…

Откуда ему сие! — вдохновение, восторг, откровение!

Ведь он же знает, что он убил не отца! Он убежден, что его

объяснения сейчас все объяснят, и спадет, рухнет чудовищное обвинение!

Но, по мере того как он объясняет, он все больше и больше

запутывается в гуще неопровержимых улик.

Он как муха на липкой бумажке. Чем больше бьется, тем крепче

пристает, тем неминуемее гибнет…

Ужас охватывает его душу!..

И этот ужас передается вам, и вы жалеете этого

человекоубийцу, вора, зверя и вместе с Грушенькой готовы крикнуть:

— Я знаю, ты хоть и зверь, а благородный!

И земной поклон, который отвешивает Мите она, не кажется

неожиданным…

4

. . . . . . . . . . . . . . .. . . .

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . .

Ах, да разве то, что я рассказываю вам, похоже на то, что

происходит на сцене?

Я не знаю, я не могу, я бессилен… Я рассказываю своими,

шебуевскими, словами, и получилась мелодрама.

А ведь там, на сцене, все слова Достоевского.

А ведь там, на сцене, пляски, гам, кровать, раздевание.

. . . . . . . . . . . . . . .. . . .

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . .

18 5

Смейтесь, что же вы не смеетесь? Разве не смешно поют и

пляшут девки? Где вы когда-нибудь на сцене видывали таких девок?

Визжит девка:

Барин девушек пытал,

Девки любят, али нет.

Другая еще большим визжит голосом:

Барин будет больно бить,

А я его не любить.

Первая:

Цыган девушек пытал,

Девки любят али нет…

Вторая:

Цыган будет воровать,

А я буду горевать…

Первая:

Солдат девушек пытал,

Девки любят али нет…

Вторая с презрением:

Солдат будет ранец несть,

А я за ним…

Смейтесь!

Ведь «тут следовал самый нецензурный стишок, пропетый

совершенно откровенно и произведший фурор в слушавшей публике»…

Смейтесь!

Смейтесь: вон шулеров обличили…

Вон старикашка Максимов пошел в пляс за припевом:

Свинушка хрю-хрю, хрю-хрю…

Телочка му-му, му-му…

Уточка ква-ква, ква-ква…

Гусынька га-га, га-га…

Смейтесь!

Вон сама пошла, Грушенька, — царица

инфернальниц, — в пляс пошла…

А не может… Ноги пьяные…

Смейтесь над словами пьяной бабы:

— Завтра в монастырь, а сегодня попляшем. Я шалить хочу,

добрые люди, ну и что же такое? Бог простит… Кабы Богом была, всех бы людей

простила: «милые мои грешнички, с этого дня прощаю всех». А я пойду прощенья

просить: «Простите, добрые люди, бабу глупую, вот что…» «Зверь я, вот что…» А

молиться хочу… Я луковку подала… Злодейке такой, как я, молиться хочется! Митя

пусть пляшут, не мешай. Все люди на свете хороши, все до единого хороши на

свете. Хоть и скверные мы, а хороши на свете. Скверные мы и хорошие, и

скверные, и хорошие.